親愛なる読者諸君!

オタクパパだ。

先日、はてブを徘徊していたら、次のような記事が話題になっていた。

この記事によると、「今でしょ!」で有名な予備校講師でタレントの林修(はやし おさむ)先生が、9月24日放送のTBS系の番組「林先生が驚く初耳学」において、

読みにくい名前「キラキラネーム」と学力の低さには

「ある程度の相関性がある」

との持論を展開したそうだ。

その証拠に、林先生は、キラキラネームという呼称がなかった約20年前にテストの成績順に名前を並べたところ(奇抜な名前のため)途中から突然(名前)が読めなくなった経験があるそうだ。

また、番組プロデューサーが今年の東大合格者の名簿を見たところ、全員名前が読め、誰一人としてキラキラネームの合格者はいなかったという。

これらの事実から、林先生は、

キラキラネームと学力の間には

ある程度の相関性がある

と結論付けている。

衝撃的な結論だが、そもそもなぜ、キラキラネームが増加したのだろうか?

気になってネットでいろいろ調べてみたところ、キラキラネームが増えている主な理由として、次のような理由があげられていた。

ネットであげられたキラキラネームが増えている主な理由10選

1.人名用漢字が増えた

2.ゲーム世代や漫画世代など、オタク世代の親が増えている

3.ゆとり教育世代の親が増えている

4.ネットがキラキラネームを加速させた

5.ありきたりな名前が飽きられてきている

6.個性重視の教育による

7.子どものアクセサリー化やペット感覚

8.たまごクラブの影響

9.核家族化の影響

10.親の稚拙化や無気力感が原因

どうだろうか?

上の理由を見て、

「なるほど、その通りだ!」

と思った方もおられるかもしれない。

だが、実を言うと、これらの理由は一見もっともらしく思われるが、一部の理由、例えば、オタク世代の親の増加やネットの普及が原因という説は、

個人的な妄想や憶測によるもので

アカデミックな研究成果に基づくものではない

私自身、これらの理由を取り上げた本なりサイトなりをいろいろ検証してみたが、キラキラネームを付けた親に直接インタビューして得られた結果ではなく、ただの個人的な妄想にすぎないものも多いのだ。

「ちょっと待てよ!

キラキラネームの名付け親に直接

インタビューもしていないのに

なんで理由が分かるんだよ?」

そう思ったあなたは、極めて正常な感覚の持ち主といえるだろう。

だが、ネットでは、往々にして

安易なインチキ情報ほど

検索上位を占める傾向がある

という、不可解な現象が起こるのだ!

これについては、本記事の最後で詳しく考察する。

というわけで、本記事では、

アカデミックな研究成果に基づく

キラキラネームが増加した本当の理由

を紹介したいと思う。

キラキラネーム増加の実情

海外でも増加しているキラキラネーム

ところで、上でとりあげた1番目の理由、

人名用漢字が増えた

という理由は、「キラキラネームの大研究」(伊東ひろみ著、新潮社)にあげられたものだ。

この本によると、

戦前・戦後の日本語の表記、漢字の扱いの変革の影響が、漢字とその読みを雰囲気・見た目でしか捉えないキラキラネームに現れている

という。

だが、この説明は、キラキラネームの増加の一因とはいえ、キラキラネームをつける親が増加したそもそもの原因の説明にはならない。

なぜなら、

キラキラネームの増加は、

日本だけの現象ではなく、

全世界で起こっている

ことだからだ。

実際、ゴールドマンサックスによる、1980年代から2000年代初頭に生まれたアメリカのミレニアム世代の研究によると、自分の子供に奇抜な名前をつける親は、アメリカでも増加しているそうだ。

また、1950年には、上位1000にない奇抜な名前を子供につけた親は5%しかいなかったが、2012年には、奇抜な名前をつける親は27%にものぼっていたそうだ。

もちろん、アメリカだけではない。

2012年に行われたイギリスの国家統計局の調査においても、日本の太郎や一郎に相当するハリーやオリバー、ジャック、チャーリーといった一般的な名前は、イギリスの男の赤ちゃんの7%しか占めていなかったそうだ。

また、サンディエゴ州立大学の心理学教授であるジーン・トゥウェンジュの著書「ナルシシズム伝染病」によれば、「ジャスミン」という名前だけでも、

Jazmine

Jazmyne

Jazzmin

Jazzmine

Jasmina

Jazmyn

Jasmin

Jasmyn

のように、何種類もの字違いの奇抜な名前が見られるそうだ。

これは日本語でいうなら、同じタロウでも、一般的な「太郎」ではなく、

「太呂宇」

「太狼」

「太桜」

などの奇抜な漢字を当てることに相当する。

このように、日本に限らず、アメリカやイギリスのような英語を公用語としている国においても、奇抜な名前・キラキラネームが増加しているのだ!

そもそも漢字が原因ならば、英語を公用語とする海外でもキラキラネームが増えている理由の説明にはならない。

それゆえ、

人名用漢字が増えた

という説明は、キラキラネームの増加を加速させた一因であるとはいえ、キラキラネームをつける親が増加したそもそもの理由とするのは無理があるのだ。

キラキラネームは100年以上前から増加していた

さて、冒頭でとりあげた2番目から10番目の理由、すなわち、オタク世代やゆとり世代の親の増加やネットの登場など、いずれもここ数十年の間に起こった変化が、キラキラネームの増加の原因であるという考えについてはどうだろうか?

だが、これは明らかな間違いだ。

なぜなら、キラキラネームの増加は、ここ数十年間の現象ではなく、

100年以上も前から起こっていた

ことなのだ。

実際、「キラキラネームの大研究」でも取り上げられているが、キラキラネームは明治時代にすでに存在していた。

例えば、文豪・森鴎外は、子供達に次のような名前をつけている。

長男:真章(まくす)

二男:富(とむ)

三男:礼於(れお)

四男:樊須(はんす)

五男:常治(じょうじ)

長女:茉莉(まり)

ちなみに、長男から順に、医学博士、東北大学教授、東芝総合研究所首席技監、北海道大学名誉教授、早稲田大学理工学部名誉教授、作家であり、超エリートが多い。

このことからも明らかなように、

キラキラネームと学力は無関係

といえるだろう。

また、「名乗辞典」(荒木良造編、東京堂出版)には、明治期から昭和初期生まれの人名を収録したものだが、それには、

寿(としなが)

日露英仏(ひろえ)

真善美(まさみ)

東 西南北(しなた)

捨鍋(すてなべ)

○(まどか)

亜歴山(あれきさんどる)

拿破崙(なぽれおん)

六十里ニ(むそりに)

丸楠(まるくす)

などの現代人も顔負けのキラキラネームが紹介されている!

このように、キラキラネームの増加は、ここ最近の現象ではなく、明治時代からすでに起こっていたのだ!

また、日本だけでなく、海外においても、同様の傾向が明らかにされている。

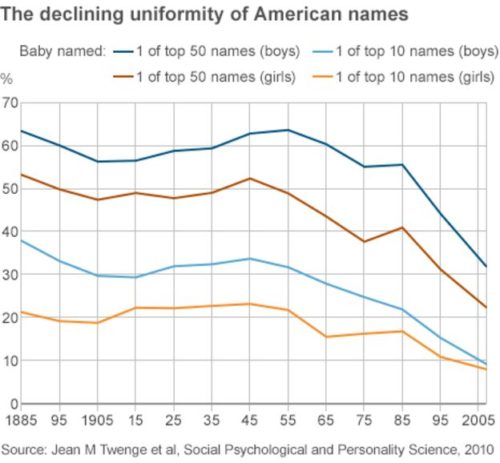

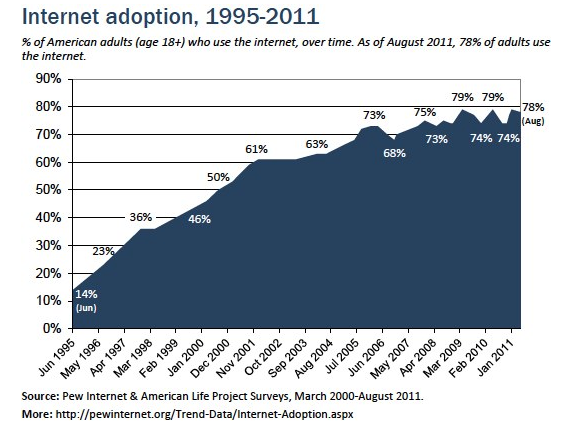

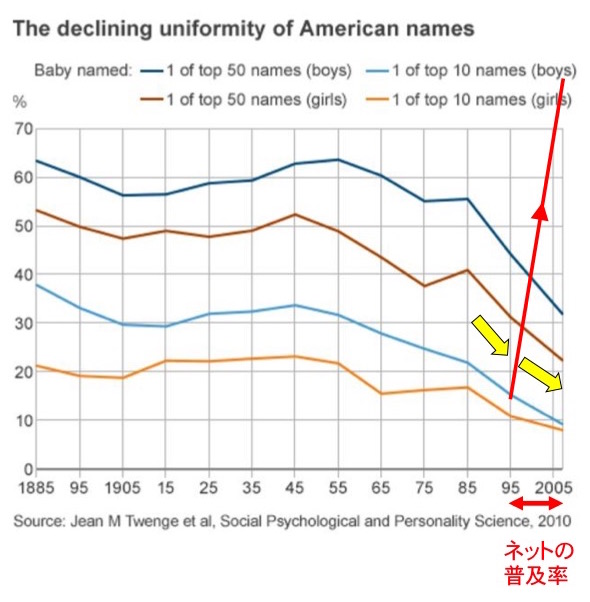

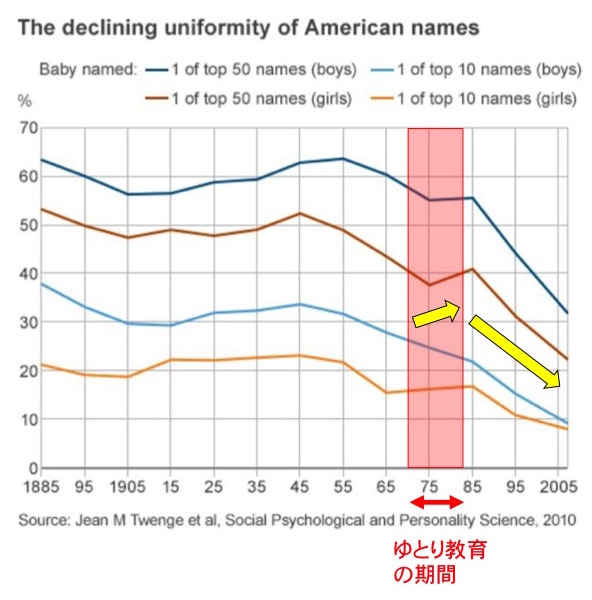

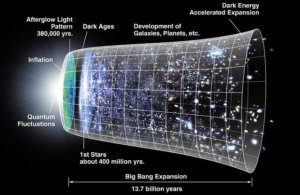

下のグラフは、アメリカにおいて、トゥウェンジュ教授が、1885年から2006年までの121年間の3億以上もの赤ん坊の名前を調査した結果、上位50位および上位10位までの一般的な名前を付けられた赤ん坊の比率を表したものだ。

引用 ジーン・M・トゥウェンジュ他

「Social Psychological and Personality Science, 2010」

このグラフの横軸は、1885年から2005年までの年代の変化を表し、縦軸は、一般的な名前を付けられた赤ん坊の比率を表している。

上から順に、上位50位の名前(男の子)、上位50位の名前(女の子)、上位10位の名前(男の子)、上位10位の名前(女の子)のグラフが示されている。

このグラフを見ても分かるように、アメリカにおいても、一般的な名前の比率は100年以上も前から減少しているのだ。

従来の「キラキラネーム考察」を検証する

【検証1】オタク文化の普及がキラキラネームを増加させた!?

ところで、ネットでとりあげられたキラキラネームの増加の原因に、

ゲーム世代や漫画世代など、オタク世代の親が増えている

というのがあった。

これは真実だろうか?

仮に、この説が事実なら、

アニメーションが発明される以前の時代には

キラキラネームの増加は見られなかった

はずだ。

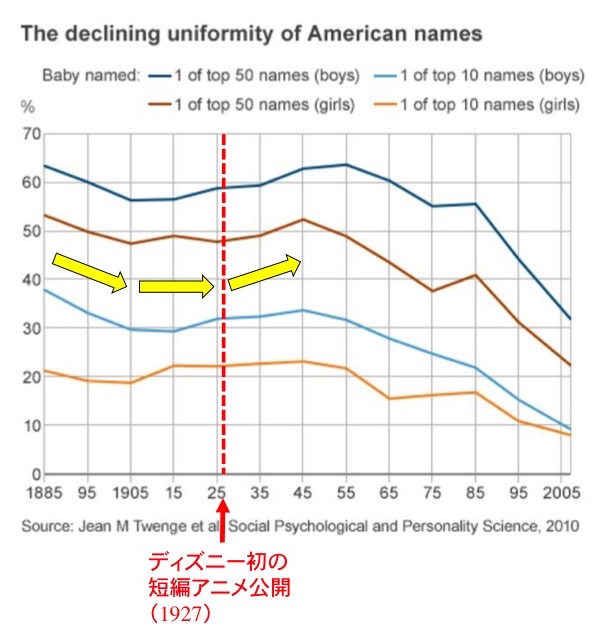

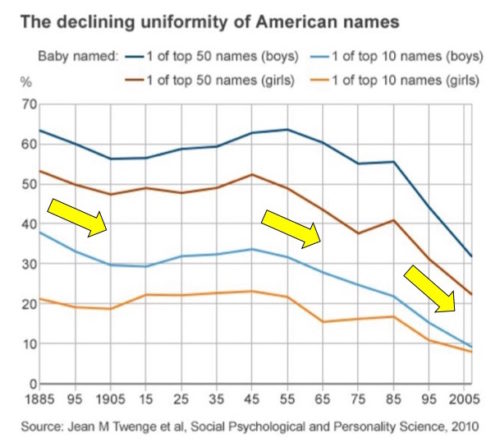

そこで、オタク文化要因説が正しいか、上のグラフで検証してみよう。

アメリカでウォルト・ディズニーが彼自身初のトーキー短編アニメーション「蒸気船ウィリー」を公開したのは1927年だ。

これを上のグラフに当てはめてみると、次のようになる。

このグラフを見ると、アメリカでは、ディズニーアニメが公開される40年以上も前から一般的な名前の比率が減少しており、しかも、ディズニーアニメの公開後、20年間にわたって一般的な名前の比率が上昇していることが分かる。

このように、ディズニーアニメが公開される40年以上も前から、一般的な名前が減少していた事実を説明できない。

これからも明らかなように、

アニメの普及と

キラキラネームの増加は

直接的な関係はない

といえるだろう。

すなわち、

オタク文化要因説には

何の根拠もない

のだ!

【検証2】ネットの普及がキラキラネームを加速させた!?

また、その他のネットでとりあげられたキラキラネームの増加の原因に、

ネットがキラキラネームを加速させた

というのがあった。

これは真実だろうか?

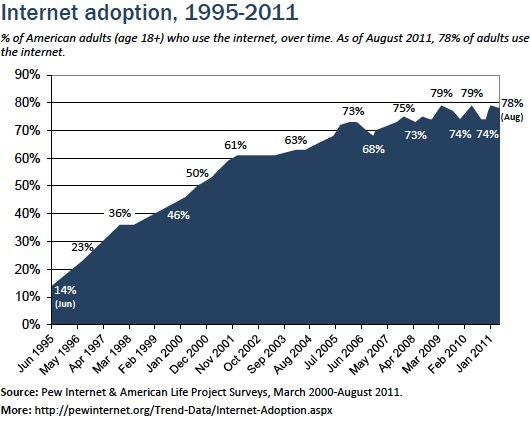

ここで、アメリカにおいて、インターネットの一般家庭への普及は、1990年代から始まっている。

(↓)米国における18歳以上の大人によるインターネット普及率の変化。

引用 Pew Research Center

「Digital differences」

参考

そこで、米国におけるインターネット普及率のグラフを上の一般的な名前の比率の変化のグラフに重ね合わせてみよう。

上のグラフにおいて、右端の赤線が、米国におけるインターネットの普及率の変化を表している。

だが、このグラフを見ると、アメリカにおいて、ネットの普及した後は、一般的な名前の比率の減少が加速するどころか、むしろ鈍化していることが分かる。

これからも明らかなように、

ネットの普及と

キラキラネームの増加も

関係がない

といえるだろう。

実際、このグラフを算出したトゥウェンジュ教授自身、論文「Social Psychological and Personality Science, 2015」において、一般的な名前の比率の減少は、ネットの普及が始まる1990年代よりもずっと前に起こっているため、ネットの影響によるものではないと指摘している。

ネットの普及がキラキラネームの増加を加速させたというより、キラキラネームの増加は戦前から起こっていた現象だったが、ネットの普及によって一般に可視化されるようになったというのが正確なところだろう。

【検証3】ゆとり教育がキラキラネームを増加させた!?

もう1つのネットでとりあげられたキラキラネームの増加の原因に、

ゆとり教育世代の親が増えている

というのがあった。

これも同様に検証してみよう。

実は、ゆとり教育は、日本に導入されるはるか以前の1970年代にアメリカでも導入されている。

だが、自由で個性を伸ばす教育を行った結果、80年代には学力が大幅に低下し、学級崩壊など、問題行動が増えるハメになり、83年に「危機に立つ国家」という報告が出されるや、当時のレーガン大統領によって、それまでのゆとり教育を廃止したという経緯がある。

そこで、アメリカのゆとり教育の実施期間を上のグラフに当てはめてみよう。

このグラフを見ると、アメリカにおいて、ゆとり教育の期間10代だった若者が、20代になって結婚して子供をもうけるタイミングで、一般的な名前が一気に減少していることが分かる。

実際、1980年代のアメリカの平均初婚年齢は22歳〜27歳であることも、この想定を裏付ける。

これからも明らかなように、

ゆとり教育と

キラキラネームの増加は

何らかの相関関係がある

といえるだろう。

その理由については、後で詳しく説明する。

個人主義の増加がキラキラネーム増加の本当の原因だった

オタク世代の増加やネットが原因でないとすると、キラキラネームの増加の要因は何だろうか?

これについて、上のグラフを算出したアメリカのトゥウェンジュ教授は、

「個人主義の増加」がキラキラネームが増加した原因

であると指摘している。

また、京都大学大学院教育学研究科の研究員・荻原祐二氏とこころの未来研究センター特定准教授内田由紀子らの研究グループがスイス心理学系のジャーナル「Frontiers in Psychology」で公開した論文「Are common names becoming less common? The rise in uniqueness and individualism in Japan」も、

日本におけるキラキラネームの増加は

個人主義の増加によるもの

としている。

参考

このように、アメリカの大学の心理学教授や京大大学院の研究者があげた理由は、ネット上で流布している説と大幅に異なるのだ!

子供にキラキラネームを名付けた親の生の声

ところで、なぜ個人主義の増加がキラキラネームの増加につながるのか?

この疑問については、あれこれ憶測を並べるよりも、直接、子供にキラキラネームをつけた親の生の言葉を聞くのが一番てっとり早い。

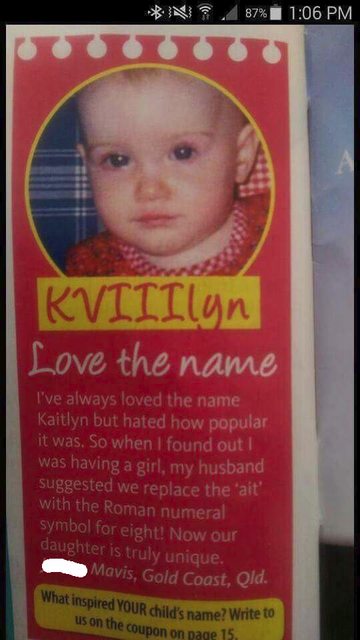

一例として、ハフポスト・イギリス版に掲載された記事「Mum Revealed The Reason She Named Her Baby ‘KVIIIIyn’(ママが赤ちゃんに「KVIIIIyn」と名付けた理由)」を見てみよう。

この記事は、オーストラリア出身の女性メイヴィスが娘の名前にキラキラネームをつけた理由を告白した内容がとりあげられている。

つまり、自分の子供にキラキラネームを付けたリアルな親の生の声がとりあげられているのだ。

以下、ハフポスト・イギリス版の記事から、キラキラネームをつけた親メイヴィスの言葉を一部引用する。

彼女は、自分の子供にキラキラネームをつけた理由について、次のように告白する。

「私はいつもKaitlyn(ケイトリン)という名前が好きだったけど、その名前が平凡なのが嫌いだった」

そして、子供に平凡な名前をつけるのを嫌うあまり、彼女は驚くべき発想に至る。

「でも、女の子が生まれると分かったとき、私の夫がKait(ケイト)のait(エイト)を、ローマ数字の8(エイトすなわち「VIII」)に置き換えることを提案したの!」

「だから、私たちの娘はとってもユニークな名前なの」と、メイヴィスはいう。

メイヴィスの発想を図解すると、こんな感じだ。

Kaitlyn

(ケイトリンは、オーストラリアでは平凡な名前)

↓

K + ait + lyn

(ケー・エイト・リンに分解する)

↓

K + VIII + Iyn

(ait(エイト)をローマ数字の8(エイト)(VIII)に置換する)

↓

KVIIIlyn

(キラキラネームの完成!)

このように、KVIIIlynは、I(ローマ数字の1)とl(アルファベットのL)を見分けないと、絶対に解読できない暗号風のキラキラネームなのだ。

まるで、TVアニメ「名探偵コナン」に出てくる暗号のようではないか!

(↓)ハフポスト・イギリス版に掲載されたKVIIIlynの画像。こんな可愛らしい赤ちゃんに暗号風のキラキラネームをつけるとは、海外の親も大したものである。

引用 ハフポスト・イギリス版

ここで注目してほしいのは、メイヴィスの

「平凡な名前が嫌いだった」

という言葉だ。

実は、この言葉こそが、個人主義の増加がキラキラネームの増加につながる現象を端的に表しているのだ。

キラキラネームとファッションは同じ心理だ

このキラキラネームをつける親の心理について、トゥウェンジュ教授は、Social Psychological and Peronality Scienceに掲載した論文「Fitting In or Standing Out: Trends in American Parents’ Choices for Children’s Names, 1880-2007」において、

他の人間と差別化する「ファッションのトレンド」に似た心理が働いている

と指摘している。

参考

周知のとおり、ファッションは、他の人間と差別化し、あなたの存在を際立たせる効果がある。

【例1】キラキラネームをつける親の心理

トゥウェンジュ教授の説明をもとに、キラキラネームをつける親の心理をファッションに例えてわかりやすく説明しよう。

一昔前のオタクは、チェックのシャツを好む傾向があった。

ところが、ある日、1人の意識高い系のオタクであるタカシが「脱オタ」を決意し、それまで愛用していたチェックのシャツを捨てて、タートルネックを着るようになったとしよう。

タカシは、片手で前髪をかきあげながらいう。

「オレは、あいつらキモいオタク連中とは違うんだよ!」

オタクという集団の中にカテゴライズされることを嫌ったタカシは、チェックのシャツという、オタクのファッションにカテゴライズされないファッション(いわゆる、脱オタファッション)をすることで、差別化を図り、個性を主張するというわけだ。

これでタカシも晴れて脱オタデビューした・・・

といいたいところだが、話はここで終わらない。

ある日、他のオタク連中も一斉にタートルネックを着始めたのだ!

街をゆく女子校生達は、タートルネックを着たオタク集団を指さしていう。

「なに?

あのタートルネック着たアキバっぽい連中?」

「なんか勘違いしてない?

キモすぎw」

他のオタクも一斉にタートルネックを着ることで、脱オタを図ったはずのタカシは、再びオタク集団に埋没してしまうことになる。

「脱オタデビューしたはずなのに

どーしてこうなるんだよ!?」

散々悩んだあげく、タカシは、他のオタク連中に真似されないように、チェックともタートルネックとも違う、もっと奇抜なファッションを着て、周囲の平凡なオタクと差別化を図ろうと画策する。

その結果、タカシのファッションは個性的ではあるが、かなり痛々しいものになる。

他のオタク連中はドン引きして、もはやタカシのファッションを真似ることはないだろう。

そして、タカシは鏡を見て、ひとり悦に入るのだ。

「もう誰にも真似はさせねえ!

オレは、他のキモい

オタク連中とは違うんだよ!」

このファッションによる差別化と同じような心理が、キラキラネームをつける親に働いている。

つまり、キラキラネームをつける親は、似たような名前をもつ他の子供の集団に、自分の子供が埋もれるのを回避するために、あえて目立つ名前をつけるのだ。

これがトゥウェンジュ教授が論文で指摘したキラキラネームをつける親が増加した主な理由である。

【例2】キラキラネームをつける親の心理

キラキラネームをつける親の心理について、別の例をあげて説明しよう。

あなたは小さな村で生まれたとしよう。

その村には、1月に一度、新聞が配達される程度で、村の長老しか文字が読めないものとする。

このような時代において、両親があなたの名前をつけるとき、たいてい、先祖から代々受け継がれた伝統的な名前とか、村の長老や偉い人のアドバイスをつけて名前を決めるのが一般的だろう。

それゆえ、あなたが親から

「ヒロシ」

という、日本において極めてスタンダードな名前を与えられたとしても、あなたは決して失望することはない。

なぜなら、この小さな村において、「ヒロシ」という名前は、村の長老達インテリ層が村の子供達の名前を綿密にリサーチした結果、決定された名前であり、それゆえ、同じ名前をもつ子供は存在しないからだ。

つまり、その村で「ヒロシ」といえば、あなただけであり、あなたは村のオンリーワンなのだ!

「オレはヒロシだ!

太郎でも一郎でもない。

オレは唯一絶対の存在だ!」

もちろん、周りの友人達や先生達も、「ヒロシ」といえば、即、あなたを思い浮かべるだろう。

実際、村の子供達はあなたを指さして言う。

「ヒロシだ! ヒロシがきた!」

「すっげー! ヒロシだぜ!」

「やっぱ、ヒロシはちがうな!」

そう。

この村で「ヒロシ」といえば、

連邦の白い悪魔

と同じくらい、重みがある名前なのだ!

だが、やがてあなたの村の近くにも高速道路が整備され、鉄道が敷かれ、隣の村との交流が盛んになる時代がくる。

そして、あなたの村にも学校が作られ、村の若者は誰でも文字を自由に読めるようになる。

そんなある日、あなたは新聞を読んで愕然とする。

なんと、近隣の村や町を合わせると、

何十人ものヒロシ

が存在しているのだ!

まったく見知らぬ人間があなたと全く同じ「ヒロシ」という名前をもっていると知ったとき、あなたはどう思うだろうか?

どこの馬の骨ともしれない得体の知れないオッサンと、あなたが同じ「ヒロシ」という名前であることを知って、少なくとも楽しい気分でないことは間違いないだろう。

そんなある日、あなたは、新たに知り合ったクラスメート達から次のようにからかわれる。

「ヒロシ?

お前の名前って、平凡だなw」

「ヒロシって、

アニメの親父にいなかったっけ?」

「量産品かよw」

それまで、「ヒロシ」といえば、あなたの村に一人だけしかいなかった。

先祖から代々受け継がれた名前をつけられた、あなたは誇りに思い、胸を張った。

だが、交通網と情報の発達により、あなたは日本全国に何千、何万人以上も存在する数多くの「ヒロシ」の一人であることを知ってしまう。

「オレは・・・

ガンダムじゃなかったのか?

オレは、掃いて捨てるほど存在する

量産品のボールやジムにすぎなかったんだ!

畜生! どうしてオレは

ガンダムじゃないんだよお〜〜〜っ!」

先祖から代々受け継がれた村の中の唯一の個性だったあなたの名前は、量産的な名前の1つに過ぎないことを知り、あなたは苦悩する。

また、あなたが政治家や芸能人の不祥事のニュースを知る。

○×ヒロシ議員の汚職事件の真相解明!

緊急!××ヒロシの不倫疑惑!?

全国に「ヒロシ」がたくさんいる以上、同じ名前の有名人がTVで話題になることもあるだろう。

また、偏向報道により、世間の「ヒロシ」に対するイメージも固定化されてしまうこともありうる。

「え! ヒロシって、あの○×議員や

タレントの××と同じ名前じゃんwww」

気になっていた女の子から、ありえない言葉を聞いて、あなたのアイデンティティは崩壊する。

なんでオレは「ヒロシ」なんだ!?

そしてあなたは、ある日トイレの中でひとり、泣きじゃくりながら決意する。

オレは子供ができたら絶対

オンリーワンの名前を付けるぞ!

かくして、また1つ、キラキラネームが増えることになるというわけだ!

なぜ世界中で個人主義が増えたのか?

また、カナダのウォータールー大学のヘンリー・C・サントス博士(社会心理学)とアリゾナ州立大学心理学准教授マイケル・E・W・ヴァーナム、ウォータールー大学の准教授イゴール・グロスマンが心理学分野のオープンアクセスリポジトリPsyArXivに掲載された論文「Global Increases in Individualism」によると、個人主義の増加は、日本やアメリカに限らず、全世界的な現象だそうだ。

参考

これは、世界中でキラキラネームが増加している事実と合致する。

だが、なぜ個人主義が世界的に増加しているのだろうか?

【理由1】グローバル化が個人主義を増長させた

世界的に個人主義が増加している原因として、サントス博士は、社会経済的な変化をあげている。

社会経済的な変化とは何だろうか?

京大大学院の研究員・荻原祐二氏は、論文「Are common names becoming less common? The rise in uniqueness and individualism in Japan」において、グローバル化によって、欧米の価値観が日本に流入したことが、個人主義を増長させたと指摘している。

参考

これは、先の森鴎外の例と同様に、キラキラネームをつける日本人が外国文化の影響を受けていることに合致している。

【理由2】経済的な豊かさが個人主義を増長させた

また、荻原祐二研究員は、日本が経済的に豊かになったことも、個人主義の増大につながったと指摘している。

これは考えるまでもなく当然だろう。

裕福になれば、それだけ他人に依存する必要がないからだ。

【理由3】個性を重視する教育が個人主義を増長させた

もう1つの原因としては、集団との協調よりも個性を重視する教育の影響があげられる。

これは、ゆとり教育とも大きな関係がある。

【理由4】他者に頼らなくてもいい環境が個人主義を増長させた

ところで、上で紹介したアメリカの一般的な名前の比率のグラフをもう一度よく見てみると、3つの年代で一般的な名前の比率が大きく減少していることがわかる。

2番目の減少、すなわち、1945年以降、一般的な名前の比率が急激に減少しているのは、戦後アメリカが経済的に豊かになって、個人主義が増大したのが一因であるものと思われる。

また、3番目の減少、すなわち、1990年代の減少は、ゆとり教育など、個性的な教育を受けた若者達が大人になったのが原因と思われる。

だが、もう1つ、大きな減少がある。

1番目の減少、すなわち、テレビやラジオもない1880年代に一般的な名前が減少しているのだ。

これは何を意味するのだろうか?

実は、19世紀末は、アメリカにおいて、西部開拓時代の世代が大人になる年代に相当する。

その証拠に、アリゾナ州立大学の心理学の准教授であるマイケル・ヴァーナムの研究によると、フロンティアの拡大と子供に普通の名前をつけなくなった親との間には相関があるそうだ。

参考

ご存じのとおり、西部開拓時代は、他の誰にも頼ることなく、家族のみで未開の地を開拓しなければならなかった。

この他人に頼らない生き方が、19世紀のアメリカにおいて、個人主義を増大させた主な要因になったと考えられるのだ。

現代日本は個人主義を増長させる環境だらけだ!

ひるがえって、現代の日本を見てみよう。

現代の日本には、

独りで生きていける環境

が異様なまでに整備されているとは思わないだろうか?

実際、レストランでは「おひとりさま」用のメニューや座席が用意されており、一人で焼肉も食べられる。

また、「ひとりカラオケ」の店や「おひとりさま」用の旅行ツアーや学校の食堂にも1人用の席もある。

日本は世界一

「おひとりさま」

「ぼっち」に優しい国

であると世界中から指摘されているのだ。

http://news.livedoor.com/article/detail/13218795/それゆえ、日本には、世界に類を見ないほど個人主義が増長する環境が整っているのである。

ネットがインチキ情報だらけになる理由

さて、本記事のカテゴリは「オタクに役立つ知識」である。

なぜ、オタクに役立つ知識なのか?

充実したオタクライフを満喫するには、ネットを使いこなせるようになることが何よりも重要だ。

だが、そのためには、ネット上に拡散した情報が真実かインチキか見分ける能力を身につける必要がある。

ところで、ネットの本来あるべき姿としては、次のような感じだろう。

ネットの本来あるべき姿

統計データや実地調査に基づくアカデミックな研究成果

↓

正しい情報がネットで拡散

だが、実際には、WELQなど、格安ライターに記事を量産させて、インチキ情報を載せるサイトが後を絶たないのが現状だ。

ネットの実際の状況

統計データや実地調査に基づくアカデミックな研究成果

(難解かつ英文で書かれたものが多い)

↓

誰もネットで拡散しない

↓

正しい情報が埋もれてしまう

一方、個人的な推測や憶測を発表

(キャッチーかつ平易な日本語で書かれたものが多い)

↓

みんながネットで拡散しまくる

↓

怪しい情報がネットで流布する

要するに、ネットの世界においても、

悪貨は良貨を駆逐する

現象が起こっているのだ!

これは、以前の本ブログにおいて、「世の中インチキ霊能者だらけになる理由」や「インチキ予言がネットで広まる理由」で指摘したのとまったく同じ現象だ。

このように、ある情報が嘘かどうかを見極める「検証システム」が存在しない場合、正しい情報は埋もれ、インチキ情報ばかりが世の中に出回るようになるのだ。

いいかえれば、ネットでは、

悪情報は良情報を駆逐する

現象が起こっているといえるだろう。

だからこそ、ネットの情報を参照するときは、絶対に鵜呑みにせず、アカデミックな学術論文など、信頼できるソースがあげられているかどうかで判断すべきといえるだろう。

「オタク親はキラキラネームを好む」は本当?

さて、冒頭でキラキラネームが増加する理由として、

ゲーム世代や漫画世代など、オタク世代の親が増えている

というのがあった。

だが、これは真実ではない。

例えば、私の知り合いのオタク仲間(重度のゲーム・アニメオタク)があげる女の子の名前の候補は、次のようなものだった。

千早(ちはや)

弥生(やよい)

春香(はるか)

有希(ゆき)

ほのか

さくら

まどか

亜美(あみ)

響子(きょうこ)

千鶴(ちずる)

どうだろうか?

これらの名前は、キラキラネーム臭がまったくないどころか、意外と昔ながらの伝統的な名前が多いとは思わないだろうか?

このように、オタクだからといって、キラキラネームをつけるという考えは間違っているのだ!

いや、むしろ優れたアニメや漫画を生み出した日本文化を愛するオタクだからこそ、伝統的な日本の名前にこだわるのだ。

というわけで、あなたも、オタクを陥れようと画策するマスゴミの陰謀や、ネットのインチキ情報に惑わされることなく、正しい情報を取捨選択して、充実したオタクライフを存分に満喫するようにしてほしい!

オタクパパより愛を込めて!

コメント

コメント一覧 (4件)

オタクパパの子供の名前はどうなの?

それで話がかなり違ってくるんだけど。

通りすがりのパパ様

コメントありがとうございます。

私の子供の名前は、もちろん普通の名前ですよ。

実際、最近も病院の看護師から

「最近名前の読めない子供ばかりだったけど、

久しぶりに名前の読める子に出会えたわ!」

と感激していわれるほどです。

もちろん、超有名アニメの主人公からとった名前ですが(←おい)。

一応、学校の課題用に、カモフラージュ用の名前のまともな由来も用意してあります。

例えば、「弥生」の場合、

本当の由来:「アイドルマスターのキャラクター名」

カモフラージュ用の由来:「草木がいよいよ生い茂るように元気に育ってほしいという思いを込めて」

みたいな感じですね

いやいや、そこに挙がった名前、どうみてもアイマスとラブライブやん。

Мари様

コメントありがとうございます。

「キラキラネーム」といえば、よくオタク文化が諸悪の元凶のようにあげられますが、「アイマス」や「ラブライブ!」の例から見てもわかるように、ゲームやアニメは意外と伝統的な日本の名前を守っているんですね。

分かる人は分かるけど、分からない人には、普通の名前に見えるのが、また絶妙でいいんですよ!

ただ、私のそれほど親しくない知り合いの子供の名前が「ほのか」さんだったのを知ったときは、

「え? お前まさか!?

『ラブライブ!』のファンだったの?」

と聞きたいけど、聞けないので、苦悩を感じて悶々としたのは内緒です。