親愛なる読者諸君!

オタクパパだ!

最近、

オタクは絶滅する

という意味深なエントリーが話題になった。

これによると、昔ながらのオタクの「一つのジャンルを深く掘る」というスタイルが、ジャンルが多様化した現代の価値観に合わなくなったという。

そのため、昔ながらに一つのジャンルのみを深く極めていたら

「ふーん、それしか知らないの?

( ´,_ゝ`)プッ」

という感じになり、広く浅く観測範囲を広げなければ、時代の流れについていけないそうだ。

その結果、年寄りはその流れについていけなくなり、結果として

オタクでも何でもないただの人

となって終わるという。

また、精神科医ブロガーのシロクマ氏も、似たような問題について論じている。

シロクマ氏によれば、

オタクとは、1人で過ごす時間の長い愛好家だった

という。

だが、スマホやネットがある現在、1人で過ごすことが困難になり、昔ながらのオタクライフを歩むことが難しくなった。

その結果、

「1人で静かにコンテンツに向き合う愛好家としてのオタクは絶滅の危機に瀕している」

とシロクマ氏は分析している。

それでは、オタクを絶滅の危機から救う方法はあるのだろうか?

というわけで、今回は、これまでオタク一筋で生きてきたオタクパパが、

オタクを絶滅の危機から救う方法

について考察してみたい。

オタクにとって生きづらかった昭和の時代

さて、今でこそ幅広い市民権を獲得したオタク趣味だが、昭和の時代において、オタク趣味はむしろ肩身の狭いものだった。

ここでは、昭和の時代がオタクにとっていかに生きづらい時代だったか、子供時代の私自身の体験を紹介しよう。

「アニメは子供向けの幼稚な作品」という昭和の価値観

当時のオタク趣味に対する認識はおおむね次のようなものであったと思う。

「アニメなんて小学生で卒業だろ」

「大人になってアニメを観てるなんてキモイ」

実際、昭和の頃は、夏休みの子供向けTVアニメの番組名も

子供まんが祭り

子供アニメ大会

となっており、アニメのような番組は、幼稚な子供が観るべきものであって、分別を備えた立派な大人が観るものではないという偏見に満ちていた。

実際、「ルパン三世」やスタジオジブリなどの劇場用アニメについて、TVで紹介されるときも、

大人の鑑賞に耐える作品

などという表現がよく用いられていた。

このように、昭和の時代には、

アニメは子供向けの

未熟なコンテンツ

という一般的な価値観があったのだ。

日本アニメ作品を胡散臭い目で見ていた昭和のお父さん達

ところで、私が子供の頃、近所のレンタル屋さんまでアニメをレンタルに行ったときのことだ。

私がアニメ作品を物色していると、同い年くらいの2人の子供を連れた父親が店内に入ってきた。

子供たちは、日本アニメのコーナーを見るや、そちらへ向かって駆け寄ろうとした。

だが、子供達の父親は、アニメコーナーを一瞥するや、とっさに子供たちを引き戻した。

「ちがうちがう!

こっちだろ!」

父親が指さしたのは、ディズニー映画のコーナーだった。

このように、昭和の親父にとって、海外のディズニー映画と比べて、日本のアニメは胡散臭いアングラ文化の産物であり、子供の教育上良くないとの認識があった。

マンガを買う子供を軽蔑した目で見る昭和の女子高生

また、こういう経験もある。

私が田舎に遊びにいった際、あまりに暇すぎて近くの書店までマンガを買いにいったときのことだ。

私がマンガを買った直後に女子高生が店の中に入ってきて、マンガ本を手にした私を軽蔑した目で見てきたのだ。

もちろん、彼女はマンガ本など買うはずもなく、小説を購入したのはいうまでもない。

ちなみに、このエピソードは、子供の頃の私にとって、今でもちょっとしたトラウマになっている。

バンダイの製品を馬鹿にする昭和の電気量販店の店員

また、家電量販店もオタク趣味に対しては厳しい時代だった。

ある日、私が家電量販店で、充電器の修理を店員に頼んだとき、店員が

「こんな製品、見たことないね。

どこのメーカーなの?」

と聞いてきたので、

「バンダイです」

と答えると、店員はいきなり

( ´,_ゝ`)プッ

と吹き出して、

「それならおもちゃ屋さんで

修理を頼んだほうがいいんじゃないの?」

とニヤニヤ笑いながら返され、まったく取り合ってもらえなかったこともある。

要するに、

アニメ・ゲーム・マンガ

などのオタク趣味

→ 子供向けの

幼稚なコンテンツ

これが昭和の時代のオタク趣味に対する一般的な見方だったのだ。

だからこそ、当時はオタク趣味をもっていることを隠すオタク達も多かった。

昭和の価値観のもとでは、

オタクであること自体

恥ずかしいこと

だったのだ。

あの当時に比べれば、いまのオタクはまさしく天国的な培養状態の中に生きているといっても過言ではないだろう。

昭和の理不尽な迫害がオタクの一体感を生み出した

だが、逆に考えれば、理不尽な迫害を受けていたからこそ、当時のオタクたちは、オタクとしてのアイデンティティーを保つことができたのも事実だ。

それはちょうど、かつてローマ帝国から理不尽な弾圧を受けたキリスト教徒が共通の信仰のもとで一致団結したのと似たような感じだ。

また、昭和の時代には、今のようにスマホもインターネットもなく、オタク趣味を持っている人間の情報が少なかったため、オタクという存在自体がレアなものだった。

だからこそ、昭和の時代は、同じ趣味をもつ者同士で排除し合うこともなく、同じレアな趣味を共有する貴重な仲間として、その知識の深さの如何によらず、オタク同士で一体感をもつことができたのだ。

ネットが普及した平成にオタクのカジュアル化が進行した

だが、時代は平成になり、インターネットやスマホの普及でオタク趣味が一般層にも知られ、「電車男」のブームが日本におけるオタク趣味の広がりに拍車をかけた。

また、バブル崩壊後の失われた20年で賃金が大幅に抑制され、多くの日本人が旅行や恋愛、車といった金のかかる趣味に費やせなくなった結果、アニメやゲームなどの安価に消費できるオタク趣味が広がったという側面も否定できないだろう。

さらに、SNSを通じたつながりが、同じ趣味をもった人間を容易に見つけることを容易にし、オタクがかつてのように孤独でレアな存在でなくなった。

その結果、オタク趣味がカジュアル化して、誰もが何らかのオタクとして生きる時代が到来し、オタクとしてのアイデンティティが失われたのだ。

このように、平成の時代に入り、昭和の時代のようなオタクに対する理不尽な偏見がなくなった結果、オタクらしいオタクが消え失せてしまった。

この問題については、オタキングである岡田斗司夫氏も指摘している。

画像リンク(Amazon)

高齢化しつつあるオタクの現状

今年で50周年を迎えた田宮模型のMMシリーズ

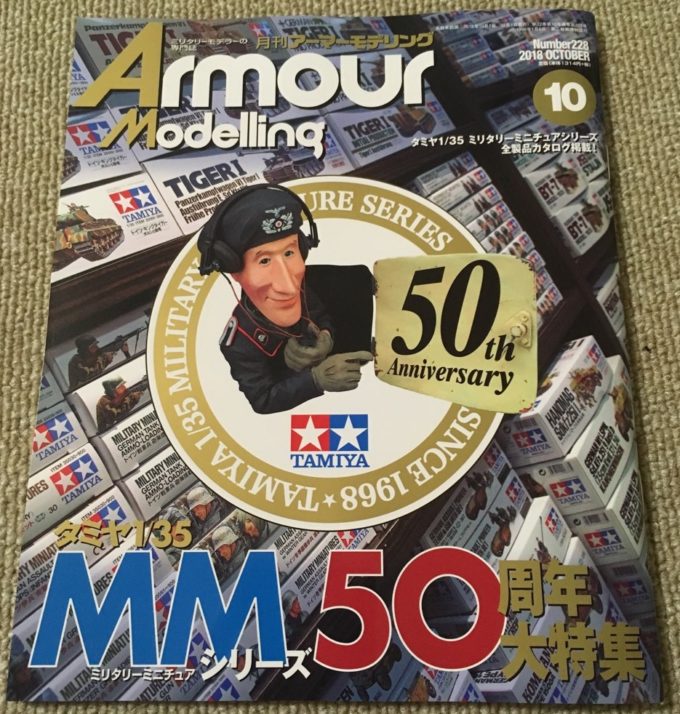

最近、プラモオタク向けの雑誌「Armour Modeling」が、田宮模型(現・タミヤ)のMM(ミリタリー・ミニチュア)シリーズ50周年を記念する大特集を組んだ。

(↓)1968年以来、田宮模型のMMシリーズは今年で50周年を迎えた。

田宮模型のMMシリーズは、私をオタク道にハマらせたそもそものきっかけだっただけに、懐かしさのあまり購入してしまった。

だが、ここで気になったのは、模型業界の関係者の年齢の高さだった。

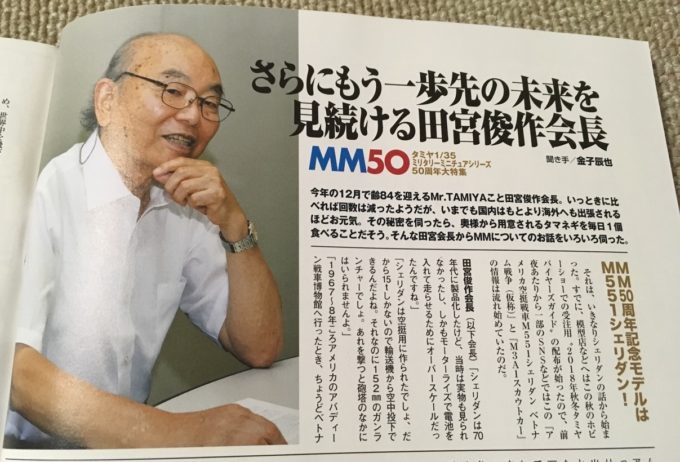

(↓)タミヤの田宮俊作会長は、今年の12月で84歳になるという。

(↓)宮崎駿監督の東映動画時代の直属の上司として知られ、日本アニメの創成期から第一線で活躍した伝説のアニメーターの大塚康生氏も今年で87歳になるそうだ。

このような高齢化の問題は、模型業界の関係者だけの問題ではない。

消費者もまた高齢化している。

2018年5月10〜13日「第57回静岡ホビーショー」において、各メーカーの首脳が集まった記者会見が催されたが、冒頭、田宮俊作氏が模型業界の現状について語ったそうだ。

この記事によると、モノ作りに興味を示す子供が少なくなる

「プラモデル離れ」

の影響で、新規の消費者が少なくなり、田宮俊作氏もホビー業界の消費者が高齢化している事実を認めているという。

実際、タミヤのジオラマ情景写真の投稿者の年齢層を見ると、50代が多く、40代でも若手のほうなのだ。

だが、このような問題はなにもプラモに限らず、あらゆるオタク趣味で起こっていることだ。

実際、私が参加していたオタク関連のイベントでも、白髪まじりの高齢者?をよく見かけることが多くなった。

また、最近では、60代前半のシニア男性のオタク化が進行しているという報告もある。

このように、近年、オタクの高齢化が問題になっているのだ。

もちろん、高齢オタクが引退しても、若い世代と世代交代ができれば、問題はないだろう。

だが、スマホゲーに代表されるお手軽なオタク趣味は、プラモ製作のような従来の面倒くさいオタク趣味を駆逐しつつある。

その結果、昔ながらの高齢オタクは、ライトなオタク趣味を好む若手オタクにとって代わられ、オタク業界全体がカジュアルの波に押されつつあるのが現状といえるだろう。

要するに、オタクはどんどんライトな層にとって代わられ、かぎりなく希釈化しつつあるのだ。

このようなオタクの絶滅の危機に対して、残念ながら、シロクマ氏も岡田斗司夫氏も具体的な解決策を用意してくれているわけではない。

それでは、どのようにすれば、オタクは絶滅の危機を乗り越え、オタクらしく生きていくことができるのだろうか?

次に、これからの時代におけるオタクの生き方について考えてみたい。

オタク本来の生き方を最後まで全うした孤独な男の実例

あなたは

ヘンリー・ダーガー

という男をご存知だろうか?

ヘンリー・ダーガー(1892-1973)は、アメリカの作家にしてアーティストだ。

彼は、19歳の頃から81歳でなくなる前年までの約60年間にわたり、誰にも知られることなく、ひたすら幻想小説を書き続けていた。

ダーガーの代表作とされる「非現実の王国で」という小説は15,000ページにも及ぶ長大なもので、1人で書いた作品としては最長クラスのものだ。

また、ダーガーは、小説だけでなく、ゴミ箱から拾ってきた雑誌の切り抜きを用いて数百枚にわたる挿絵も描いていた。

「非現実の王国で」は、ひと言でいうなら、

戦闘少女の物語

だ。

7人の少女戦士ヴィヴィアン・シスターズが、悪の国家グランデリニアに戦いを挑むという長大な物語だ。

現代でいうなら、ヘンリー・ダーガーの作品は、少女達が戦うアニメ「ストライク・ウィッチーズ」や「ガールズ&パンツァー」に相当するものといえるだろう。

だが、驚くべきことに、ダーガーは、これだけ多大な労力をかけて小説を書いていたにもかかわらず、これらの作品を世の中に公表するつもりは全くなかったという点だ。

なぜ、彼の作品が公表されたのかといえば、ダーガーが約40年間暮らしていたアパートの自室から出て老人養護施設に入った後、アパートの大家が彼の部屋の片付けに行った際に、偶然ダーガーの作品群を発見したからだ。

ダーガーがなくなった後、シカゴでダーガーの展覧会が開かれて彼の作品が公開されたとき、彼の作品が初めて人々の注目を浴びることになった。

仮に、大家がダーガーの莫大な作品群を公表することなく処分していたら、ダーガーの作品は、世の中に知られることなく、埋もれたままになっていたことだろう。

なぜ、ダーガーは、誰にも見せるつもりもないのに、これだけ長大な物語を創作していたのだろうか?

もし、ヘンリー・ダーガーが現代の日本に生まれていたなら、「ストパン」や「ガルパン」に負けないほどの衝撃的かつ優良なオタクコンテンツを創作していた可能性だってありうるだろう。

ダーガーは、無欲な人間だったのだろうか?

いや、そうではない。

彼は、世間に公表するためではなく、

自分だけの妄想世界に浸るために

作品を創作しつづけていた

のだ。

オタク趣味は、自分の妄想世界に浸るためのツールだ

ところで、オタク趣味とは何だろうか?

その昔、漫画「ドラえもん」で、のび太少年が妄想の中で、空想のラジコン飛行機を飛ばして遊ぶエピソードがあった。

私自身、プラモの製作にはまっていたころ、模型の飛行機を「ブーン」と回して「ドドドドド」と撃ちまくるという、いわゆるブンドド的な妄想を毎日のように楽しんでいた。

兵隊のフィギュアや戦車などを並べて、映画「戦争のはらわた」や小林源文の「黒騎士物語」で描かれた苛酷な東部戦線のワンシーンを思い浮かべて、妄想世界に浸りきっていたのだ。

だが、このとき、私にとっては、自分の妄想世界を他人と共有しようとする考えすら思い浮かばなかった。

私にとって、オタク趣味は、自分だけの妄想世界に入り込むためのツールであり、それ以上でもそれ以下でもなかったのだ。

そして、だからこそ、少女達を主人公にした過酷な戦闘の物語を創作しても、それを決して世間に公表しようとしなかったヘンリー・ダーガーの生き方が、私にはなんとなく理解できるのだ。

実は、この一見、非生産的なオタクの生き方のヒントは、

ニーチェの哲学

にある。

「ニーチェの哲学」から学ぶオタク本来の生き方

画像リンク(Amazon) 飲茶の「最強! 」のニーチェ

近年、哲学のわかりやすい解説で定評のある飲茶氏がニーチェの入門書を出したことで話題になった。

「ニーチェ入門書の決定版!」

というだけあって、ツンツン女性キャラのアキホちゃんとの対話形式で進む飲茶氏のニーチェの解説はとても分かりやすい。

だが、この入門書を読んで私が気づいたのは、

ニーチェの超人思想が

そのままオタクの生き方

に当てはまる

という点だった。

実際、ニーチェの分類をオタクに当てはめると、見事に現代のオタク像に合致するのだ。

末人オタク:コンテンツをむさぼるだけのライトオタク

ニーチェの哲学において、「末人(まつじん)」とは、

「何の目的もなく、人生を放浪し、生をむさぼるだけの人間」

のことだ。

これをオタクの生き方に当てはめると、末人オタクは、

スマホゲーを延々とプレイし、課金されるがままに生きる、オタクコンテンツをただ消費するだけのライトなオタク

といえるだろう。

このように、時間とお金を無駄にしてコンテンツを消費するだけの思考停止状態のオタクが、末人オタクの姿だ。

彼ら末人オタクは、課金によりメーカーの養分となるため、オタク文化の成長のために必要な存在なのかもしれない。

だが、彼らは、主体性がないために流行に流されやすく、オタク趣味に代わる他の趣味(映画や音楽)がブームになれば、容易にそちらのほうに行ってしまう可能性が高い。

奴隷オタク:他人の価値観に振り回されて生きるニワカオタク

ニーチェの哲学において、「奴隷道徳」とは、

「自分本来の気持ちを覆い隠し、善人らしく生きる不自然な価値観」

のことだ。

これをオタクの生き方に当てはめると、奴隷オタクは、

他人の価値観に振り回され、自分主体の生き方を見失ったニワカオタク

といえるだろう。

また、

「オレは1000冊ものマンガを読んだ!

だから、オマエらのような

ニワカとは違うんだよ!」

「○○を知らないお前はニワカw」

などと、周囲との差別化を積極的に行うことにより、何者かになろうとするオタクも、不自然な価値観に振り回されている時点で、奴隷オタクといえるだろう。

実際、冒頭でとりあげたはてなブックマークのエントリーも、まさしく

奴隷オタクの典型的な思考

といえるだろう。

また、

「大人になっても

オタクを卒業しない奴はキモい」

という昔ながらの昭和の価値観に囚われているのも、奴隷オタクの特徴だ。

彼ら奴隷オタクは、他人の評価を気にするあまり、ひたすら人気のオタクコンテンツを消費しまくる。

そして、上のエントリーにあげられたように、高齢化とともに絶え間ない競争に疲れ果て、やがて、

「三十歳にもなって

まだアニメなんて見てるの?

キモ!」

と、毒を吐いてオタクを卒業するのだ。

だから、奴隷オタク達が無事オタクを卒業した暁には、

現実世界に帰れて

おめでとう!

とみんなから祝福されるだろう。

超人オタク:他人の価値観に縛られずに生きる本来のオタク

ニーチェの哲学において、「超人」とは、

「不自然な価値観に縛られず、自分自身の内なる意思のままひたすら高みを目指す人間」

のことだ。

また、飲茶氏の解説によると、「超人」とは、

横断歩道の白い部分だけを踏んで楽しみながらわたる

ような生き方をしている人間だという。

これをオタクの生き方に当てはめると、超人オタクは、

他人の価値観に縛られず、自分だけの妄想ルールを設定して、オタクコンテンツを楽しく消費する本来のオタク

といえるだろう。

それゆえ、超人オタクにとって、

「○○も知らないのw」

などといった、他人が勝手に定めた価値観など無意味だ。

なぜなら、超人オタクにとって、

他人の価値観を気にせず

自分自身の価値観に

照らし合わせて

楽しめれば

すべてオーケー

だからだ!

超人オタクの実例

例えば、兵器クラフトゲーム「Besiege」でガンタンクを25世代にわたって作り続けた新月ひびき氏などは、まさしく超人オタクの例といえるだろう。

新月ひびき氏は、会社を退職して暇を持て余し、何気なく買ったゲームで「ガンタンク」を作り始め、ニコニコ動画に投稿を始めたのだが、どういうわけか、このマニアックな動画が大ヒットしたという。

驚くべきことに、1年半後、新月ひびき氏は人気動画投稿者となり、さらに「ガンタンク」を作り続けたことがきっかけで、新たな適正に気づき、Webクリエイターとして新たな会社に就職することができたという。

新月ひびき氏の動画は、ひたすらリアルなガンタンクを追求するだけのマニアックなものだが、その生き方には、昔ながらのオタクの生き様に通じるものがある。

だが、彼の生き様が興味深いのは、彼は自らの価値観のおもむくままにガンタンクをつくり、動画を投稿したという点だ。

これが周囲の価値観にとらわれる奴隷タイプのオタクならば、おそらく「マインクラフト」のような超人気ゲームで、結月ゆかりなどの人気キャラを起用して投稿していたことだろう。

その結果、周囲の動画投稿者との過酷な競争に疲弊して、

「こんなはずじゃなかった・・・」

と絶望していたことだろう。

だが、新月ひびき氏は、このような奴隷オタクの生き方をせず、自ら作り出した価値観にしたがってガンタンクを製作して動画に投稿し、多くの視聴者に受け入れられたのだ。

そして、このような生き方こそが、

新たな時代を生きる

超人オタクの生き方

といえるだろう。

超人オタクにとって、価値は周囲が作るのではなく、自分自身で作るものであるからこそ、永劫回帰ともいえる単調な日常でさえも、まっすぐ受け入れて、力強く肯定して生きることができるのだ。

このような超人オタクは、かつてヘンリー・ダーガーがかつてそうであったように、天寿を全うするまで本物のオタクであり続けるだろう。

まとめ:ニーチェの哲学による現代オタクの分類

末人オタク

スマホゲーを延々とプレイし、課金されるがままに生きる、オタクコンテンツをただ消費するだけのライトなオタク

末人オタクは、主体性がないために流行に流されやすく、メーカーの養分となって終わる。

奴隷オタク

他人の価値観に振り回され、自分主体の生き方を見失ったニワカオタク

奴隷オタクは、周囲との差別化を積極的に行うことにより、何者かになろうとするも、高齢化とともに周囲との競争に疲れ、やがてオタク趣味を卒業する。

超人オタク

他人の価値観に縛られず、自分だけの妄想ルールを設定して、オタクコンテンツを楽しく消費する本来のオタク

超人オタクは、他人の価値観を気にせず、自分自身の価値観に照らし合わせて楽しむため、真に自由であり、天寿を全うするまでオタクでありつづける。

というわけで、諸君も末人オタクや奴隷オタクのような生き方ではなく、超人オタクとして充実したオタクライフを心ゆくまで満喫するようにしてほしい!

オタクパパより愛を込めて!

コメント