親愛なる読者諸君!

オタクパパだ。

突然だが、キミたちは、少女漫画が好きか?

私は大好きだ!

少女漫画のあのキラキラした感じ!

繊細ながらも力強い線の描き方!

キャラクターの内面に踏み込むきめ細かい心理描写!

そして何よりも、女性漫画家だからこそ描ける容赦のないドロドロしたストーリー展開!

何もかもひっくるめて、

私は少女漫画が大好きだ!

私は小学生以来、「パタリロ」や「ポーの一族」、「ベルばら」、「エースをねらえ!」などの古典的な名作をはじめ、かれこれウン十年もの間、あらゆる少女漫画を制覇してきたオッサン読者だが、今回紹介する漫画「坂道のアポロン」は、少女漫画としては若干異色作といえるだろう。

なぜなら、「坂道のアポロン」は、60年代の佐世保を舞台に、ジャズで結び会った高校生達の愛と青春のストーリーをドラマチックに描いた意欲作だからだ。

だが、「坂道のアポロン」はそこらへんの少女漫画とはひと味もふた味も違う!

いい年をしたオッサン大人が読んでも、読みごたえのある骨太のストーリー展開が、少女漫画とは思えないほどの練り込まれており、そこらへんのTVドラマをはるかに凌駕しているのだ!

というわけで、今回は、

「坂道のアポロン」の魅力

について、オッサンならではの視点でとことん語ってみたい。

異色のジャズ少女マンガ「坂道のアポロン」の魅力

画像リンク(Amazon) 坂道のアポロン (1) (フラワーコミックス)

「坂道のアポロン」は、女性向けの月刊漫画雑誌「月刊フラワーズ」(小学館)に連載された小玉(こだま)ユキ先生による作品であり、2009年には、「このマンガがすごい!2009」(宝島社)の

「マンガベスト20・オンナ編」でベストワンに

選ばれた傑作だ。

「坂道のアポロン」は、恋愛要素も多い少女漫画だが、女性読者だけが読むのは大変もったいない作品だ。

なぜなら、「坂道のアポロン」は恋愛だけでなく、男同士の友情も描かれており、そのドラマ性の高さから、男性読者が読んでも十分に面白い作品だからだ。

「坂道のアポロン」をひと言でいうならば、男同士の友情と恋をテーマにした青春群像劇といえるだろう。

男同士の友情といえば、ジャンプなどでは、ヤンキー同士など、普通は似たような境遇にある者同士の友情であることが多い。

だが、「坂道のアポロン」が面白いのは、

成績トップの秀才と札付きの不良

という、一見何の接点もない2人の少年の熱い友情を描いた点だ。

成績トップの秀才と札付きの不良との友情が熱い!

「坂道のアポロン」は、なによりも時代設定が渋い!

「坂道のアポロン」の舞台は、1966年の長崎県佐世保市だ。

金持ちの息子にして成績トップの秀才・西見薫(にしみ かおる)が、船乗りの父親の都合で横須賀からひとり佐世保東高校に転校するところから話が始まる。

薫は、子供の頃から何度も転校続きで、金持ちかつ優等生のため、クラスメートと打ち解けることができず、いつの間にか周囲から心を閉ざしてしまった少年だ。

(↓)転校続きのあまり、周囲に心を閉ざしてしまった薫の孤独が伝わるカット。金持ちの息子かつ秀才の転校生ともなれば、クラスから孤立してしまうのも無理はないのかもしれない。少女漫画にしては、冒頭から重々しいシーンで始まり、先の展開が気になって読み出したら止まらない作品だ。

引用 「坂道のアポロン」小玉ユキ

しかしながら、薫は、ひょんなことから「札付きの不良」として学校で恐れられている喧嘩好きの少年・川渕千太郎(かわぶち せんたろう)に出会う。

(↓)3人の3年生相手に喧嘩をふっかけ、先生も手に負えない札付きの不良の千太郎。ボロボロの学生帽をかぶり、葉っぱを口にくわえるその姿は、まさしく「ドカベンの岩鬼」そのものだ。高校1年生のわりに図体が馬鹿でかくて茶髪なのは、典型的な「不良のイメージ」そのもののように思われるかもしれないが、後々、読者はこれが「伏線」であることに気づいて、大きな衝撃を受けることになる。このように「坂道のアポロン」は、序盤から細かい描写に至るまで、かなり緻密に計算され尽くされているのだ。

引用 「坂道のアポロン」小玉ユキ

千太郎の幼馴染みのレコード屋の娘・迎律子(むかえ りつこ)に恋心を抱き、律子に誘われるがままに向かったレコード屋の地下室で、薫は、楽しそうに全身でドラムを叩く千太郎の姿に驚く。

なんと、札付きの不良の千太郎は、アマチュアのジャズドラマーだったのだ!

(↓)千太郎の叩く激しいドラムの響きに衝撃を受け、ジャズに目覚める薫が印象的なシーン。クラシックを題材にした作品としては、「のだめカンタービレ」が有名だが、少女漫画でジャズを題材にした作品という点で、「坂道のアポロン」は、従来にないユニークな作品だ。アニメ化において、ジャズ嫌いで知られる菅野よう子が作曲を担当したのも、ジャズを通じた男同士の友情や恋といった作品そのものの魅力によるところが大きいからといえるだろう。

引用 「坂道のアポロン」小玉ユキ

一方、子供の頃からクラシックをたしなみ、ピアノを弾くことのできる薫は、最初は千太郎に対抗すべく、ジャズピアノを練習するも、度重なるジャズセッションを通じて、次第に千太郎に心を開いていくのだ。

その少女漫画らしい繊細な心理描写とドラマチックな展開に、読者は思わず引き込まれてしまうだろう。

以下、「坂道のアポロン」の魅力について1つ1つ語ってみよう。

1966年(昭和41年)という時代背景

「坂道のアポロン」は、1966年の佐世保が舞台だ。

1966年(昭和41年)といえば、まだ生まれていない読者も多いかもしれない。

「坂道のアポロン」は、この時代特有のエピソードが多い。

一つ一つ説明していこう。

60年代の日本は、モダンジャズが爆発的ブームだった

画像リンク(Amazon) Art Blakey Moanin

1960年代は、日本中でモダンジャズがブームになった。

そのきっかけは、アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズの来日だ。

実際、その熱狂ぶりは凄まじく、ジャズ評論家の油井正一(ゆい しょういち)が、

「蕎麦屋の出前持ちも”モーニン”を口ずさんでいた」

と称したほどだ。

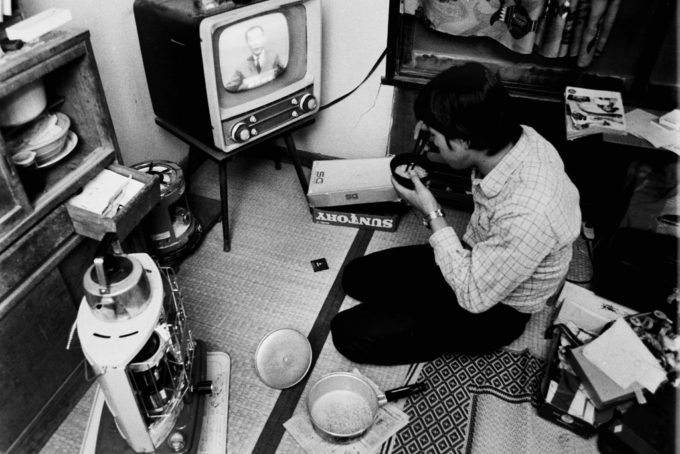

(↓)蕎麦屋の出前持ちも黒人ミュージシャンのジャズを口ずさむほど、1960年代の日本は、モダンジャズが大ブームだった!

また、コーヒー1杯でジャズのレコードを鑑賞するジャズ喫茶が流行したのも、1960年代である。

また、1966年7月には、20世紀のジャズ最大の巨人と呼ばれるジョン・コルトレーンが日本公演のために来日している。

コルトレーンは、7月14日に「坂道のアポロン」の舞台である長崎で公演を行っているのは興味深い。

だが、その翌年の1967年7月17日に若干40歳の若さで肝臓癌で亡くなっている。

「坂道のアポロン」では、コルトレーンの追悼のため、律子の父が黒のネクタイをしているシーンも描かれている。

60年代の日本は学生運動が盛んだった

例えば、千太郎が慕っていた大学生・桂木淳一(かつらぎ じゅんいち)の学生運動のエピソードなどは、まさしくこの時代だからこそ描けたエピソードだ。

1967年は、混迷を深めるベトナム戦争に協力する日本政府を非難すべく、全学連(日本の学生自治会の連合組織の略称)が激しい闘争を行った時代だ。

「坂道のアポロン」では、1968年1月に起こったアメリカ海軍の原子力空母エンタープライズの米軍佐世保基地への入港に反対する佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争のエピソードも描かれている。

(↓)佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争を描いたシーン。「おっそろしか! こりゃあなんの騒ぎね!」というお婆さんのセリフが、反対運動に熱心な学生達との温度差を暗示している。この後、新宿騒乱などの事件を経て、学生運動は次第に大衆の支持を失っていくことになる。デモを迷惑そうに見ている大衆のカットが、まさしく学生運動のその後の失敗を暗示しているといえるだろう。

引用 「坂道のアポロン」小玉ユキ

60年代の長崎・佐世保が舞台

「坂道のアポロン」の舞台は、長崎県の佐世保だ。

なぜ、佐世保市か?

それは、原作者の小玉ユキが佐世保市出身だからだともいえる。

実際、漫画の舞台となった佐世保東高校は、小玉ユキが通っていた長崎県立佐世保北中学校・高等学校がモデルになっている。

また、歴史的にみて、佐世保市はジャズと切っても切れない関係にある。

戦後の日本は、進駐軍の占領下にあり、また、1950年に朝鮮戦争が勃発した際、佐世保基地は、アメリカ軍を主体とする国連軍の補給基地として重要な役割を果たしているのだが、そのとき、アメリカから多くの娯楽が佐世保市に持ち込まれ、アメリカ軍兵士の相手をする女性達やミュージシャンが多数集まったからだ。

その当時の佐世保市内には、民間のダンスホールやキャバレーが15カ所ほど、米軍関係のクラブが9カ所あったそうだ。

街の中は、アメリカ軍の兵士たちや、彼らに連れられた女性たちであふれ、満員のダンスホールでは水兵たちが日本人女性とジルバやブルースを踊り、明日をも知れぬわが身への不安を吹き消すようにドルを使っていたという。

そしてそのいずれもがバンドを抱えており、その数は30バンド以上、200人以上ものミュージシャンが佐世保市に集まっていたという。

その中には、当時のナンバーワン・ジャズ・トランペット奏者の南里文雄(なんり ふみお)をはじめ、スマイリー小原(おはら)、テナーサックス奏者の原信夫(はら のぶお)、ジャズドラムスの神様・ジョージ川口(かわぐち)など、戦後の日本ジャズ界で大活躍したジャズプレイヤーもいたそうだ。

参考

このように、当時の佐世保市は、最高のジャズプレイヤーが集まる活気のある場所だったのだ。

また、1966年のクリスマスの時点で、薫と千太郎は16歳なので、彼らは1950年生まれだ。

実は、この年齢設定も、「坂道のアポロン」の人物造形において重要な要素となっているといえるだろう。

アニメ「坂道のアポロン」のこだわりが凄すぎる!

次に、アニメ「坂道のアポロン」の魅力に迫ってみよう。

渡辺信一郎監督×菅野よう子の黄金タッグによるアニメ化

画像リンク(Amazon) 坂道のアポロン 第1巻 Blu-ray 【初回限定生産版】

「坂道のアポロン」は、世界的な大ヒットアニメである「カウボーイビバップ」を生んだ渡辺信一郎監督と菅野よう子の黄金タッグでアニメ化された。

これまで数多くの傑作を生み出してきた渡辺監督だが、実は、原作もののアニメ化作品の監督を担当するのは、「坂道のアポロン」が初めてだったそうだ。

だが、渡辺監督は、原作を読んで、

原作がいい作品なのに、音楽に全く興味がなかったり、ジャズのジャの字も知らない他の監督がアニメを担当したら、残念な作品になってしまうんじゃないか? ジャズを知らない他の監督がやるより、俺がやったほうがいいんじゃないか?

と感じ、

「これは自分がやるべき作品だ!」

と思ったそうだ。

実際、渡辺監督は、もともと音楽に対する造詣が深く、ロビン西の漫画「マインド・ゲーム」のアニメ化では音楽プロデューサーとしてもデビューしているほどなのだ。

また、周囲に心を閉ざした薫と、過去に心の傷を負った千太郎がジャズを通じて互いに理解し合い、つかの間の夏休みのようなひとときを過ごすという展開が好きだった、というのも「坂道のアポロン」のアニメ化を引き受ける決め手になったそうだ。

参考

天才若手ミュージシャンが演奏を担当

ところで、原作漫画のストーリーから、次のように思う人もいるかもしれない。

「原作では、アマチュアバンドの高校一年生が演奏しているという設定なんでしょ?

なら、アニメの演奏技術も大したことないんじゃないの?」

だが、その心配はない。

なぜなら、原作ではたしかに、アマチュアバンドの高校一年生の演奏という設定だが、アニメ化に当たっては、本物の天才レベルのジャズドラマーとジャズピアニストが演奏を担当しているのだ。

アニメにおいては、千太郎のドラム演奏をドラマーの石若駿(いしわか しゅん)が担当し、薫のピアノをピアニストの松永貴志(まつなが たかし)が担当している。

ドラマーを担当した石若駿は、13歳からクラシックパーカッションを始め、10歳から札幌ジュニアジャズスクールに在籍して本格的にドラムを演奏し、東京芸術大学音楽学部器楽科打楽器専攻を首席で卒業し、「新人賞トリプル受賞」という快挙を成し遂げた若き俊英だ。

参考

また、ピアノを担当した松永貴志は、若干13歳にして、ジャズピアノの巨匠ハンク・ジョーンズに「ずば抜けた演奏」と絶賛され、15歳でプロデビューを果たした後、ジャズの名門、米ブルーノートレーベル70年の歴史上、最年少リーダー録音記録を樹立し、世界中から高い評価を受けた天才ピアニストだ。

参考

こだわりぬいた演奏シーンの作画

「坂道のアポロン」の演奏シーンにおいては、彼ら石若駿、松永貴志の両者がアドリブを加えて自由に演奏したシーンを10台ものカメラを使って実写を撮影した上で、それをアナログで描き起こしたため、普通の倍もの労力がかかり、現場は大変だったそうだ。

CGを使えば手間を省くこともできるが、渡辺監督は、全面CGにしてしまうと、人形が動いているような感じになってすごく嘘っぽくなってしまうため、あくまでアナログにこだわったという。

CGが向いていない理由として、渡辺監督は次のように語っている。

演奏シーンって、物語上でもすごく大事な役割を果たしているんです。例えば文化祭のシーンでも、2人に溝ができるんだけど、演奏をすることで気持ちがつながっていく。ただ演奏してるってわけじゃないんで、人形みたいな動きじゃダメなんです。あと、手で描いたがゆえの独特の生々しさみたいなものが出るんですよ。本当にこのキャラクターが演奏しているような感じ。ただ、動きが合ってるねっていうだけじゃなくてね。まあ、コストも労力もかかるんですが、アポロンでここをちゃんとやらんと興ざめだろうということで頑張ってもらっています(笑)。

引用 「コミックナタリー」インタビュー

また、渡辺監督は、

本当にキャラクターがそこにいて演奏している

という感じを表現するために、演奏シーンを細かくカット割りせず、あえて長いカット割りを入れて、キャラクターの体温が伝わるように心がけたそうだ。

このように、アニメ「坂道のアポロン」は、まさしく、渡辺監督ならではの音楽へのこだわりが結実した作品といえるだろう。

参考

原作と同じシチュエーションで演技指導する徹底ぶり

上で述べたように、「坂道のアポロン」には、天才クラスのジャズミュージシャン達が演奏を担当している。

だが、これら天才ミュージシャン達に自由に演奏させた場合、音楽としては完璧かもしれないが、ジャズを学び始めた高校生のリアルなドラマとしては失格だ。

そこで、「坂道のアポロン」では、原作の雰囲気を極力壊さないようにすべく、細かい演技指導も行っているそうだ。

具体的な演技指導の一例として、渡辺監督は、

「好きな女の子が見に来てて、最初は調子が出ないが、ピアノにバンバン煽られて何くそと(ドラムを)叩き始める」

という例をあげている。

ちなみに、中盤に登場するロックバンド・オリンポスの演奏は、「カウボーイビバップ」の音楽を担当したシートベルツが担当しているそうだ。

菅野よう子の実質的なバンドマスターである超絶ギターのうまいギタリストである今堀 恒雄(いまほり つねお)がギターを演奏しているそうだが、渡辺監督は、

「ギター覚えたての奴が目一杯テンパって弾いてる感じ」

で演奏してもらっているそうだ。

参考

また、菅野よう子は、「坂道のアポロン」における音作りを「ドキュメンタリー」と称し、次のように述べている。

それが今回は、主人公2人と同世代の若いピアニストとドラマーが、本当に初めて会って、初めてセッションをしているところから録ってるんで、ドキュメンタリー。もちろんお互いがどういう感じかわかんないので、音楽で会話をしますよね。そうすると、「お前ちょっと違うんじゃないの」とか「グルーヴしてないじゃん」とか、そういうお互いの葛藤とか会話とかが、音楽の中から聞こえてくるんですよ。それをそのまま録っている感じ。

このように、「坂道のアポロン」の収録では、実際に若いミュージシャン達に原作と同じシチュエーションで「演奏上のお芝居」をしてもらうことで、原作と同じ雰囲気が出るようにさまざまな工夫を懲らしているのだ。

参考

実は、学園祭の音楽シーンは、演奏者のアドリブによるものではなく、

菅野よう子の演出が大きな役割を果たしている。

以下は、渡辺監督のインタビューから一部抜粋したものである。

アポロンの演奏シーンの大半は、スタンダード曲をドラムの石若駿、ピアノの松永貴志がアドリブを大きく加えて自由に演奏したものですが、7話に関してだけは違うんです。アドリブを交えながら演奏が最高に盛り上がっていくというようなシーンは、視聴者が全員ジャズ好きではないわけですから、そういう人にも説得力があるような演奏にしないといけない。演奏者の二人が盛り上がって演奏したとしても、それが視聴者の盛り上がりとリンクするかどうか分からない。でもそこは、菅野よう子だったらできる、という目算があった。あのシーンだけは、本当のアドリブではなく、あたかもアドリブで盛り上がっていくように聞こえるアレンジを彼女があのライブシーンのために書いているんです。それをミュージシャンたちが完璧に演奏してくれた。もし菅野さんがやれないということになっていたら、演出を変えていたかもしれません。

引用 「ノイタミナ」渡辺信一郎インタビュー(下線は筆者)

このように、学園祭のシーンは、菅野よう子だからこそ、あれだけ感動的なシーンになったといえるのだ。

原作者・小玉ユキ先生も衝撃を受けた音楽の完成度の高さ

このように、「坂道のアポロン」の等身大の雰囲気を出そうと、渡辺監督や菅野よう子が作った音楽は、原作者である小玉ユキ先生もまったく文句のつけようのないクオリティに仕上がったそうだ。

実際、小玉ユキ先生が最初のセッションの見学にいったとき、

頭の中で鳴っていた音がそのまま再現されている

ことに驚いたそうだ!

彼女は、このときの衝撃を次のように表現している。

アニメでの、本当に生の音が聴こえてしまうっていう驚きと、それをキャラクターが実際に叩いてるように見えるっていうのは、マンガでは絶対できない……なんでこんなことになったんだって、信じられない気持ちですよ。

原作者の頭の中に流れていた音楽がそのままアニメで再現されている。

これぞまさしく、渡辺監督と菅野よう子という黄金タッグの絶え間ない努力の賜物に対する最大限の賛辞といえるだろう。

なお、アニメ版「坂道のアポロン」のジャズの名曲については、下の記事で詳しく解説したので、興味のある方は、あわせて読んでみてほしい。

【検証】優等生と札付きのワルの友情はリアルにあるか?

ところで、「坂道のアポロン」では、

学年一の秀才である薫と

札付きのワルの千太郎が

友情で結ばれる

というストーリーが話の核になっているが、そんなことが実際にあるのだろうか?

「そんなマンガみたいな都合のいい話あるわけねーだろ!」

「これだから少女漫画は、リアリティに欠けるんだよ!」

特に、ヤンキーから手ひどい目に遭った人はそう思うかもしれない。

【実例1】渡辺監督と学校一のワルとの友情

だが、渡辺監督によると、これはあながちフィクションでもないそうだ。

なぜなら、渡辺監督自身、小学生の頃、勉強ができる優等生だったが、学校一のワルと友達だったそうだ。

しかも、友達になった理由が、同じ音楽(KISS)が好き者同士だったという、薫と千太郎とまさしく理由だったという。

同じ学年にKISSのファンが渡辺監督とその不良しかいなかったため、仲良くなって毎日遊びに行っては、KISSのレコードを聴いたり、研究会を開催していたそうだ。

【実例2】オタク少年と大番長との友情

また、私事で恐縮だが、私自身も高校時代、クラスにまったく溶け込めないコミュ障のオタク少年だったが、クラスでなぜかよく話をするクラスメートが学校一の不良だった。

しかも、その不良、私の高校では、千太郎と同じ番長格だっただけでなく、中学生の頃、周囲の学区の中学校の番長達と果たし合いをしたあげく、それらの番長を全て喧嘩で打ち負かして支配した

伝説の総番(大番長)

だったのだ!

ここで、

「ちょっと待てよ!

大番長とオタク少年の間のどこに接点があるんだよ?」

と突っこまれる方も多いかもしれない。

実をいうと、その大番長は、

大のアニメ・マンガ好き

だったのだ!

実際、大番長は、私に向かって、ことあるごとに、

「おい、おまえ最近、面白いアニメ知らねーか?

オレ、今このアニメにハマっててな!

(そういって、アニメのヒロインの魅力を語り出す)

他にもっと面白いアニメがあったら、教えてくれ!」

という感じに話しかけてきたのだ。

また、ある日、大番長は、マイナーな少年誌をもってきて、

「おい、この漫画読んでみろよ!

ちょっとグロいけど、すげー面白いぜ!」

と、無邪気な子供のような目をして、いかにも楽しげに話しかけてきたものだ。

そのためか、大番長が去っていった後、他のクラスメートが怯えた様子で私に近づき、

「おまえ、アイツとフツーに話しているけど、怖くねーの?

おまえ、ひょっとして、裏番?」

などと、さんざん不思議がられたものだ。

渡辺監督や私の実体験からも分かるように、音楽やオタク趣味など、共通の趣味があれば、優等生と学校一の不良との友情もリアルにありうるのだ。

なお、私の高校時代の黒歴史については、以下に詳しく書いてあるので、興味を持たれた方は、ぜひ読んでみてほしい。

このように、共通の趣味があれば、たとえ学年一の秀才と札付きのワルのような正反対の人間であっても、友情が生まれることがあるのだ。

だからこそ、「坂道のアポロン」の

薫と千太郎のような友情は

決してありえない話ではない

といえるだろう。

というわけで、あなたも異色の少女マンガ原作作品「坂道のアポロン」を堪能して、そのドラマチックな展開を心ゆくまで満喫してほしい。

オタクパパより愛を込めて!

コメント