親愛なる読者諸君!

オタクパパだ!

昨今、AI(人工知能)ブームの到来とともに、AIの発達によって将来さまざまな職業がAIに奪われるようになるというニュースが話題になっている。

そこで、今回は、AIが高度に発達して普及した世界では、どのような人間が最終的に生き残るのかについて、

オタクならではの視点

から考察してみたい。

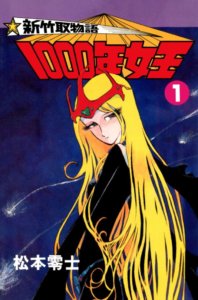

なお、本記事では、藤子F不二雄の漫画「ドラえもん」に登場する4人のキャラクター、

出来杉(秀才タイプ)

ジャイアン(マッチョタイプ)

スネ夫(金持ちタイプ)

のび太(最弱タイプ)

を例に、来たるべきAIの時代に、上のどのタイプの人間が最終的に生き残れるのか、考察してみることにする。

人工知能(AI)が発達した世界で生き残る人間は?

2017年5月、グーグル社傘下の英人工知能企業ディープマインド社が開発した人工知能(AI)・AlphaGo(アルファ碁)が、世界最強棋士の柯潔(か・けつ)九段に3連勝したことが話題になった。

それまで、碁はAIにとって最も難しいゲームの1つと見なされていたが、アルファ碁はそれまでの常識を覆して、世界最強のプロ棋士に勝利したのだ。

アルファ碁の圧倒的なまでの強さの秘密は、ディープラーニング(深層学習)技術だ。

ディープラーニングは、人間の脳の神経細胞ニューロンがつくるネットワーク(ニューラルネットワーク)の仕組みをプログラムで再現した技術を土台にした技術であり、ひと言でいえば、

人間の脳の働きをモデル化した技術

といえるだろう。

そして、ディープラーニング技術は、従来、入力層、中間層、出力層の3層の構造にすぎなかったニューラルネットワークの中間層を何層にもわたって深くする(ディープ化)ことで、複雑な概念も学習することができ、精度の高い機械学習を可能にした。

その結果、AIは人間の助けを一切借りずに、膨大なサンプルを独学で学習する能力も獲得し、多くの研究者を驚かせたのだ。

このようなブレイクスルーにより、第3次AIブームが到来した。

第3次AIブームが社会に巻き起こした一番のインパクトは、やはり

AIがプロの人間に勝った

ということに尽きるだろう。

秀才の出来杉も、AIに仕事を奪われる時代が来る

ところで、AIの発達により、最終的に生き残れる人間は、どのような人間なのだろうか?

漫画「ドラえもん」のキャラクターでいえば、のび太、ジャイアン、スネ夫、出来杉のうち、将来もっとも生き残る可能性の高い人間は、秀才タイプの出来杉のようにも思える。

だが、これは本当だろうか?

よく考えてみてほしい。

出来杉がもっている能力(記憶力、分析力等)は、その

ほとんど全てがAIによって

代替可能な能力

だ。

いや、これらの知的能力については、迅速な判断を下し、ミスをしない分、下手な秀才よりも、AIのほうがはるかに優れているといってもいいだろう。

しかも、AIの莫大なメモリ、ビッグデータを駆使した分析力には、どんな秀才であったとしても、たかだか一個人が到底太刀打ちできるはずもない。

実際、野村総合研究所が、オックスフォード大学のマイケルA.オズボーン准教授およびカール・ベネディクト・フレイ博士との共同研究によって、国内の601種類の職業について人工知能やロボットで代替される確率を試算したところ、

2025年〜2035年に、日本の労働人口の49%の職業がAIやロボットに奪われる

という衝撃的な結論を出している。

引用 野村総合研究所

このように、AIの進化により、

AIやロボットが

人間にとって代わる

という新たな時代がやってくるかもしれないのだ。

参考

人工知能(AI)にクリエイティブな仕事はできない?

ところで、このように書くと、次のように反論する人もいるかもしれない。

「いや、そんなことはないだろ!

新しいものを創り出す人間の『創造力』は、AIには絶対にマネできない。

だから、クリエイティブな仕事は

AIに奪われずに最後まで生き残るはずだ!」

なるほど、もっともな反論だ。

たしかに、以前なら、

「どんなに進化したところで、クリエイティブな能力にかけては、AIが人間に勝てるわけがない」

という楽観的な考えが大勢を占めていたのは事実だ。

だが、近年のAIのめざましい進歩は、そのような楽観的な考えを吹き飛ばした。

小説を創作する人工知能(AI)

例えば、小説の分野において、ショートショート(掌編小説)の新人賞である星新一賞にAIの制作による作品を応募したところ、

AIが制作した作品が

新人賞の一次審査を通った

というニュースが話題になった。

もちろん、これは一次審査なので、小説としての最低限の体裁が整っているということがチェックされただけで、創造性を評価されたわけではない。

だが、それまで人間の領域と思われていた創作の分野にもAIが進出したことは、ある意味、驚異的といえるだろう。

絵やイラストを制作する人工知能(AI)

また、絵やイラストの分野においても、AIが自分だけのオリジナルのキャラを創作できるようになった。

実際、京都大学で情報工学を学ぶ中国人留学生、金陽華さん(Jin Yanghua)とその友人たちは、

AIにより、自分だけの萌えキャラを作成できるサイト

を作り、話題になった。

下の萌えキャラ達は、「MakeGirls.moe Official Blog」に提示されたサンプルだ。

引用 MakeGirls.moe Official Blog

私はこれまでウン十年もの間、何百もの萌えアニメを鑑賞またはギャルゲー(エ□ゲ含む)をプレイしてきたが、私から見ても、これらAIによって作成された萌えキャラ達は、過去に作成された萌えキャラからパクって作成されたものとは、到底思えないほど

オリジナリティが高い

ものだ。

まさしく、イラストの制作というクリエイティブな分野において、

AIが創造性を発揮した例

といえるだろう。

ちなみに、下のサイトから萌えキャラを簡単に作成できるので、興味のある人はぜひ試してみてほしい。

作曲する人工知能(AI)

また、音楽の分野でも、AIが作曲した音楽が話題になった。

しかも、ただ作曲するだけではない。

TM NETWORK 小室哲哉氏によれば、

AIがオーダーを受けた作曲すれば、人間よりもはるかに優れた曲を作る

そうだ。

また、上の萌えキャラのように、将来、ユーザーの好みに応じて、好きな楽曲をAIに作曲させることも可能になるかもしれない。

例えば、菅野よう子の楽曲をAIに分析させ、

「菅野よう子、ジャズ、アップテンポ」

と、AIにオーダーすることで、菅野よう子が嫌いなジャズでさえも作曲させることのできる時代が来るかもしれないのだ!

このように、これまでクリエイティブな分野といわれていた

創作の分野において、AIが人間を超える仕事をする事例

が数多く見られるようになったのだ。

それも当然だろう。

ディープラーニング技術は、もともと

人間の脳をモデルにした技術

なのだ。

それゆえ、将来、創造力においても、AIが人間に勝つ日がくることは十分に考えられる。

このように、小説やイラスト、音楽といったクリエイティブな分野においても、AIは驚異的なパフォーマンスを示しているのだ。

いってみれば、

出来杉の知的能力は

全てAIによって代替可能

といえるだろう。

となれば、AIができるような仕事をコストの高い人間にわざわざやらせる必要はない。

いくら優秀な秀才だろうが、同じ仕事をAIのほうがはるかに短い時間でこなせるのだ。

それゆえ、AIが高度に発達した世界においては、

出来杉のような秀才も

仕事を失う時代が来る

可能性も決して低くはないといえるだろう。

人工知能(AI)の前ではジャイアンの腕力も価値ゼロ

それでは、マッチョタイプのジャイアンはどうだろう。

「ちょっと待てよ!

どんなにAIが発達したところで、

力仕事がなくなるわけがないだろ?」

本当にそうだろうか?

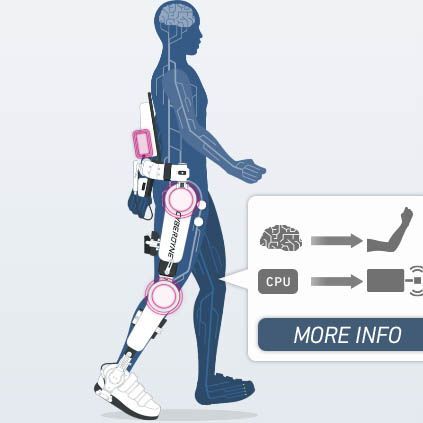

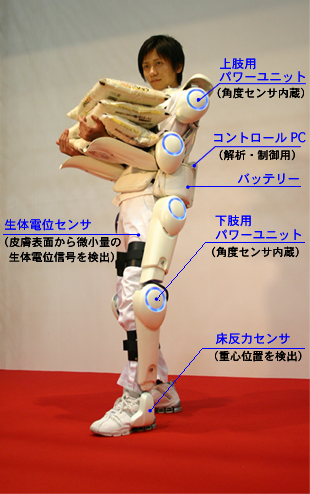

実をいうと、近年、ロボットスーツの開発を手がける筑波大学発のベンチャー企業であるサイバーダイン社が、次世代の装着型ロボットスーツHALに人間の小脳と同等以上の信号処理性能・反応速度をもつ小脳機能と、学習機能をもった汎用AIを搭載すべく、ペジーコンピューティングと業務提携するというニュースが話題になった。

HAL(Hybrid Assistive Limb)は、人間の身体機能の拡張・増幅することを目的として開発されたロボットスーツであり、介護支援や工場等での重作業支援、災害現場でのレスキュー活動など、幅広い分野での活躍が期待されているそうだ。

引用 サイバニクス研究室

このように、AIと連動したロボットスーツを着用することにより、

のび太のような最弱人間であっても、ジャイアンに勝つことができる

ような時代がくるかもしれないのだ。

すなわち、AIの発達により、出来杉と同様に、

ジャイアンの優位性も

すべて奪われる

かもしれない。

それゆえ、肉体労働もまた、AIにとって代わられる日が来る可能性が高いといえるだろう。

AIによる革命でスネ夫も没落する時代が来る

それでは、金持ちタイプのスネ夫はどうだろうか?

莫大な資産に恵まれ、権力者にこびを売ってすり寄る姿勢や、世渡り上手なところなど、現代の成功者に不可欠な要素を併せ持ったスネ夫こそは、まさしく

現代の資本主義社会の象徴

ともいえるだろう。

実際、

「AIが進化しても、スネ夫のような富裕層は生き残るだろ!」

という、楽観論が多く見られるが、本当にそうだろうか?

よく考えてみてほしい。

投資だけで食っている人間ならともかく、スネ夫のような親譲りの富裕層の場合、資金源として、旧来の産業やサービスなどに依存している可能性が高い。

だが、AIによる産業革命が、これら旧来の産業・サービス構造を一変させる可能性がある。

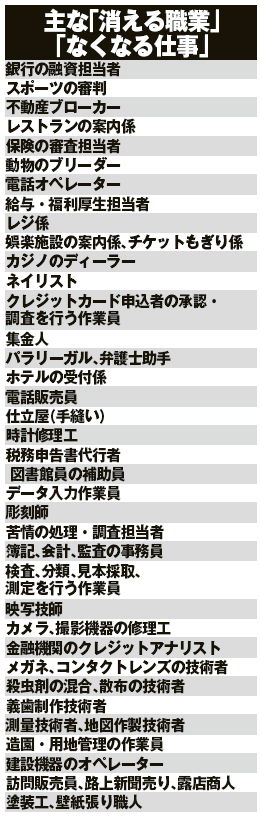

AIによる産業革命で将来消えてなくなる仕事

それでは、AI革命により、どのような職業が消えるのだろうか?

例えば、「消える職業」「なくなる仕事」について、「週刊現代」に興味深いリストが掲載されている。

引用「週刊現代」

このように、AIによって奪われる仕事は、どちらかといえば、単純労働や細々とした作業を行う仕事が多いように思われる。

一方、

「オレはTV局のプロデューサーだから、まったく関係ないね!」

と考える人もおられるかもしれない。

だが、本当にそうだろうか?

TV業界や映画産業も衰退する

ここで、大学教授や未来学者のような専門家に頼らずとも、少し想像力を働かせてみれば、AIによる革命が、上のリストにあげられた以外の職業にまで波及するおそれがあることがわかる。

オタク的な観点から一例をあげてみよう。

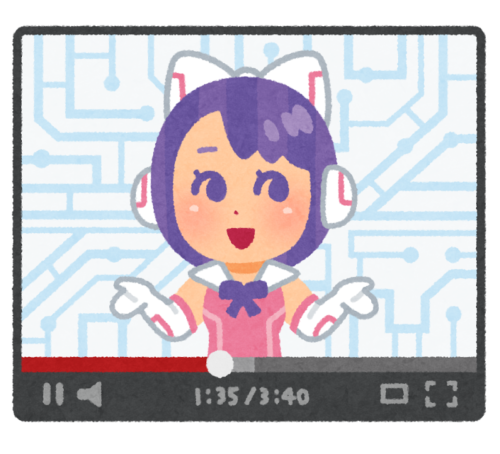

ここで、上でとりあげた、オリジナルの萌えキャラを自動生成するAIを思い出してほしい。

もし、合成によりオリジナルの萌えキャラを自動生成できるなら、アニメではなく、

生身の人間の画像をデザインするAI

が生まれてもおかしくはないだろう。

これは、アニメで用いていた技術をそのまま実際の人物画像に転用すればいいだけだから、それほど難しくはない。

また、この技術を

3次元の立体画像に転用する

ことも、おそらく可能だろう。

すると、AIにより、3次元のオリジナルの人間の映像を作り出すことが可能になる。

そのような時代が来ても、少しも不思議ではない。

ここで、さらに想像力を働かせてみてほしい。

静止画でオリジナルの人間が作成できるなら、AIがそのオリジナルの人間を自由に動かす技術も可能になるだろう。

これは昨今の3D技術を見れば、容易に想像できることだ。

となれば、AIによって、

オリジナルの人間の映像を作り出し、自由に動かすことのできる技術

が可能になるわけだ。

このような技術が可能になったとき、これらのオリジナルの人間を使って、オリジナルの映像作品を作ろうとする人間が現れるだろう。

もちろん、最初の技術はお粗末なものだろうが、映像技術の発達とAIの進化により、不気味の谷を乗り越えたとき、本物の俳優が演じた場合と全く見分けのつかない優れた映像作品が生み出される可能性がある。

AIとの対話型インターフェースが動画編集の革命を起こす

ところで、パソコンが普及した一番の原因は、従来のコマンド操作から、ウィンドウによる直感的な操作が可能になったからだ。

同じように、キーボードやマウスによる操作ではなく、AIとの対話型のインターフェースが、AIによる動画編集を爆発的に普及させる可能性がある。

将来、初音ミクの楽曲も、ユーザーとの音声のやりとりによって制作されるようになるだろう。

例えば、こんな感じだ。

ユーザー

「それじゃ、ミク。

今度は、安室奈美恵みたいな感じに歌ってくれないかな?」

ミク「イエス、マイマスター!」

このように、AIの発達により、動画制作の障壁が一気に低くなると、映像オタクではない、一般ユーザーの動画制作者が激増し、動画制作ブームが到来する可能性だってある。

その結果、どうなるか?

AIを援用することで、コンピュータに疎い一般ユーザーも、ドラマや映画などの映像コンテンツを簡単に作成できる時代が来る

可能性があるのだ!

従来、映像コンテンツの制作には、多額の資金と人材が必要だった。

だが、AI革命により、

資金のない一個人であっても

映像コンテンツを簡単に制作できる時代が到来する

可能性も考えられる。

その結果、従来一部のエリート達によって独占されていた

TV業界や映画産業が一気に衰退する

可能性も決してありえない話ではない。

電通などの広告業者も衰退する

また、広告業についても同様だ。

AIの進化により、質の高い広告を個人でも自由に制作できるようになれば、当然コストのかかる広告会社に依頼するスポンサーは激減するだろう。

このように、従来、多額の資金とマンパワーが必要だった映像制作の分野が、AIの進化により激変する可能性があるのだ。

AIの発達により、資本力のない一個人でも容易に参入できる業界が増える

↓

従来、資本力・マンパワーを有するエリートのみが独占していた業界が衰退する

その結果、従来、富裕層の確固たる基盤となっていた旧来の産業構造が大幅に変革し、

スネ夫のような富裕層も

没落する時代が到来する

可能性も十分にありうるのだ。

そして最後に「のび太の時代」が来る

以上の考察から、進化したAIによる産業革命により、出来杉(秀才タイプ)、ジャイアン(マッチョタイプ)、スネ夫(金持ちタイプ)のいずれもが没落する可能性が高いことを示した。

出来杉(秀才) → 没落

ジャイアン(マッチョ) → 没落

スネ夫(金持ち) → 没落

一方、これらのライバルがみな没落することによって、

相対的に価値が上昇するのが

のび太

だ。

(↓)いつの時代も「真打ち」は最後に登場するものと相場が決まっているのだ。

時間的な「棲み分け」が歴史の本質だ

このように書くと、次のような反論が来るかもしれない。

「ちょっと待てよ!

いくら何でも

のび太が生き残るなんて

ありえねーよ!」

だがなぜ、そう言い切れるのか?

実は、この問題について、司馬遼太郎が「坂の雲の上」で興味深い考察を示している。

司馬遼太郎は、

十五世紀の大航海時代であれほど栄華を誇ったスペインが、なぜ往年の栄光を失い、イギリスに世界制覇の座を譲ったのか?

という歴史的な謎について、次のように述べている。

「スペイン人は、十五世紀の大航海時代という世界史の段階では、大いにその能力を発揮した。あの時代、つまり世界の大半がつかみどりという大航海時代においては、スペイン人の持っている熱狂性、むこうみずという気質や能力がその条件にぴったりだったといえるかもしれない。が、文明かの段階が十六世紀の後半に入ってくると、個人的な冒険精神だけでは大仕事ができなくなる。海軍史でもそうである。せいぜい二隻か三隻の武装船で地球の未知な世界を征服できた時代は終わり、艦隊という組織的な力というものが登場した。海軍だけでなく、商業や鉱業の世界でも、人間の組織を有機的に動かす以外に大仕事ができなくなった。そういう能力をもった民族は、日常の社会を組み上げてゆくにおいてすでに組織的である。スペイン人にはそれが欠ける。イギリス人が、それに長じている。彼らは組織と組織秩序を重んじ、構成のドイツ人ほどでないにしても、スペイン人と比較すればきわめて堅牢な社会をつくりあげてきた。この秩序に対する服従精神と、組織運営のうまさは、商業においては会社をつくりあげ、軍事においては近代的な意味での「艦隊」をつくりあげた。

引用 司馬遼太郎「坂の上の雲 二」

(下線は筆者による)

このような考察から、司馬遼太郎は、

文明の段階々々で、ぴったりとその段階に適った民族というのが、その歴史時代を担当するのではないか

という考えに至る。

実際、ギリシャ人やローマ人のように、かつて栄華を誇った民族が再び栄えることなく、歴史の局面において、その時代に合った民族が栄えているように思われる。

そして、これは民族だけでなく、個人の気質にも当てはまる。

すなわち、人類が誕生した当初は、戦闘能力に優れたジャイアンのようなマッチョタイプが栄華をきわめていた。

だが、集落レベルの小さな闘争が終わり、強大な統一国家が発達すると、ジャイアンのようなマッチョタイプには国家を運営することができないため、出来杉のような秀才タイプが重宝されるようになる。

そして戦争が終わり、平和な時代が到来すると、他国との交流が盛んになり、今度は、スネ夫のような商人タイプが栄える。

このような時代の推移を図式化すると、次のようになる。

人類史の大まかな流れ

段階1.弱肉強食のジャイアニズムの時代

ジャイアンの天下

↓

段階2.強大な統一国家の誕生

出来杉が重宝される

↓

段階3.戦争が終わって平和な世界になる

スネ夫が栄華を誇る

このように、

時代の気質にもっとも適合した

人間が栄える

というわけだ。

すなわち、弱肉強食のジャイアニズムの時代(段階1)においては、出来杉もスネ夫も価値のないひ弱人間にすぎない。

だが、統一国家が誕生すると(段階2)、今度は、秀才の出来杉が脚光を浴びて、ジャイアンもスネ夫もないがしろにされる。

しかしながら、戦争が終わって平和な世界になると(段階3)、今度はスネ夫が栄華を誇り、ジャイアンと出来杉は注目されなくなる。

このように、ある時代では、ジャイアンが栄え、次の時代では、出来杉が栄え、そして次の時代ではスネ夫が栄える、といったように、

時代に応じた

「棲み分け」現象が生じる

いってみれば、歴史を通じて無能な人間が存在するわけではなく、

たまたま、その時代の価値観に合っていない人間が「無能扱い」されるだけ

なのだ。

そして、自然というのは、そのように出来ているらしい。

というのも、この世界にこれだけ多様なタイプの人間が存在するのは、

自然がどのような環境の変化にも

必ずフィットする人間を用意しているため

ともいえるからだ。

だから、のび太が無能なのではない。

のび太は、いまの資本主義社会・物質社会の価値観に合っていないだけ

なのだ。

だが、かつてイギリス人が無敵艦隊率いるスペイン人を打倒したように、時代の流れが新たな段階に入ったとき、今度は、

のび太の時代が来る

可能性だって、十分に考えられるのだ!

人工知能(AI)の普及により、のび太の弱点は全て消滅する

ここで、

のび太の弱点

について考えてみよう。

のび太の弱点といえば、あなたは何を思い浮かべるだろうか?

1.怠け者(長時間労働ができない)

2.勉強が苦手

3.体力ゼロ

おそらく、こんなところだろう。

これらの弱点は、

社畜社会、学歴社会、体育会系全盛の現代

においては、まさしく致命的な弱点ともいえる。

だが、上の3つの弱点は、あくまで、いまの

資本主義的・物質的な価値観が生み出した幻想

にすぎない。

なぜなら、AIの到来により、労働の効率化が徹底化され、

長時間労働が無くなる

可能性があるからだ。

また、勉強が苦手(弱点2)という点も、AIによって解決される可能性が高い。

なぜなら、WikipediaのAI版のようなものが生まれれば、AIに質問するだけで、人間が学習するよりもはるかに的確な答えが返ってくるからだ。

同様に、体力ゼロ(弱点3)という問題も、パワードスーツの導入で解決されるだろう。

このように、AIが普及した社会では、

のび太のもつ弱点が全て消滅する

可能性が高いのだ!

AI時代は、のび太のもつ他者への「共感力」が不可欠になる

次に、のび太の能力に、どのような利点があるのだろうか?

実は、のび太は、AIが決してもつことのできない優れた能力を持っているのだ!

その証拠に、映画「STAND BY ME ドラえもん」において、青年のび太としずかとの結婚前夜、しずかのパパが次のように語るシーンがある。

「のび太くんを信じなさい。

のび太くんを選んだきみの判断は正しかったと思うよ。

あの青年は決して目立った取り柄があるわけじゃない。

しかし、人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことが出来る。

それが人間にとって1番大切なことなんだからね。」

引用「STAND BY ME ドラえもん」

(下線は筆者による)

(↓)「STAND BY ME ドラえもん」では、ドラえもんの感動的なシーンが満載だ。劇場で号泣する人が多数出たというほどの伝説を生み出した。

このような

他者への共感力

は、のび太の有する最強の能力ともいえるだろう。

だが、なぜ、他者への共感力がAI時代に不可欠になるのか?

それは、

他人のニーズを読み取る能力

に直結する

からだ。

よく考えてみてほしい。

どんなに優れたガジェットを生み出したところで、ニーズがなければ、それは無用の長物だ。

スマホの膨大なクズアプリの山を見れば、それは一目瞭然だろう。

そして、AIの唯一の弱点は、

人間の心を読み取る能力に欠ける

点だ。

だが、のび太は、しずかのパパが指摘するように、

人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことのできる共感力

を有している。

そして、この共感力ゆえに、のび太は、来るべきAIの時代において、

どのようなアプリが多くの人々から求められ、逆に、どのようなアプリが望まれていないのか

を本能的に知ることができるのだ。

まさしく、これこそが、

AIを唯一指導しうる人間の能力

といえるだろう。

多様なガジェットを生み出すのび太の驚異的な想像力

そして、のび太のもつ驚異的な能力の2つ目が、その想像力だ。

なぜ、原作漫画「ドラえもん」が打ち切りにならず、あれだけの大ロングセラーになったのだろうか?

その秘密は、

主人公がのび太だから

といってもいい。

仮に、主人公がのび太ではなく、出来杉やジャイアンやスネ夫だったとしたら、10話もしないうちに、ネタ切れで打ち切りエンドになっていた可能性が高いだろう。

実際、のび太の想像力は果てしない。

のび太は、事あるごとに、

「こんな道具があればいいのに!」

「こんな道具を出してよ!」

と、ドラえもんの四次元ポケットから次々と、多様な未来のガジェットを要求するのだ。

これは、考えようによっては、

驚異的な能力

といってもいいだろう。

実際、のび太がいなければ、あれだけ多様な未来の道具類が生まれていただろうか?

このように、

のび太という男は、出来杉やジャイアン、スネ夫のように、AIに支配される側ではなく、逆に、

AIを指導するパワーエリート

としての優れた資質に恵まれているのだ。

物質社会が否定されたとき、のび太の時代が到来する

ところで、いまの時代は、資本主義的・物質主義的な時代が生み出した

スネ夫の時代

といえるだろう。

だが、物質主義的な時代はいずれ終焉を迎える。

実際、

断捨離ブームの到来やミニマリストの誕生

などは、物質社会に否定的になりつつある時代の流れともいえるだろう。

また、ビットコインに代表される昨今の仮想通貨ブームもそうだ。

実体のない精神的な存在が実体のある物質的な存在よりもパワーをもちつつあり、多くの人間が精神的な存在に支配されつつあるのだ。

これは、

次の時代が精神の時代

だからとは考えられないだろうか?

いまの資本主義的・物質主義的な時代のルーツは、イギリスにあるといってもいい。

実際、イギリスは産業革命を起こし、現代の物質科学の原点ともいえるニュートン力学を生み出した地だ。

だが、このような資本主義的・物質的な時代はやがて終焉を迎え、

精神性を重視した

新たな時代が到来する

だろう。

このような物質社会の終焉を感じ取った時代の空気が、人々の心に断捨離ブームを巻き起こし、多数のミニマリストを生み出したといってもいい。

そして、来たるべき精神重視の時代には、それまで資本主義的な物質社会の価値観に合わずに「無能扱い」されていた、

のび太が活躍する日が来る

かもしれない。

いずれにせよ、AIによる産業革命は、かつての支配階級であった華族や武士が没落して、農民や商人上がりの優れた人間を多数輩出した明治維新のように、これまでの価値観を激変させるだろう。

というわけで、諸君も大量消費の昭和的な資本主義的・物質的な社会が崩壊する日に備え、精神性(二次元)の世界にどっぷりと浸かって、充実したオタクライフを存分に満喫するようにしてほしい。

オタクパパより愛を込めて!

コメント

コメント一覧 (4件)

パパ様。

ご丁寧な返信ありがとうございます。

天才ですね。わかりやすい説明をドラえもんのキャラで見事に説明していました(笑)静香ちゃんはどの時代でも上手に生きていけそうかなと思いました。のび太の想像性と共感性。確かにすごい!僕自身、のび太に近いところあります。のび太の心をもった出来過ぎ(笑)言い過ぎかもしれませんが(笑)

僕だったら結論として、のび太も、ジャイアンも、スネ夫も、出来過ぎも、静香も21世紀に生き残れます。AIに負けません。なぜなら、個の役割がしっかりできているから。社会における何かしらのプロジェクトに自分を活かせるから。また、みんな揃った時のチームワーク。問題解決能力。対話によって前に進む姿勢。映画化されたドラえもんはそんなことも訴えているかもしれないです。完全に僕個人の意見です。専門書出てたら御免なさい。

とはいえ、その時代その時代に必要なキャラ。衰退していくキャラ。笑えるほどわかりやすかったです。今、アクティブラーニング や、プログラミグ教育を研究中で、機会があったら引用させていただくかもしれません。発信する際にはまたお知らせします。

子どもに説明する時、これほどわかりやすいものってない!と思って読ませていただきました。

今後もパパ様の記事を読むのが楽しみです。

タカ様

ご丁寧なコメントをいただきまして大変恐縮です。

>みんな揃った時のチームワーク。問題解決能力。対話によって前に進む姿勢。映画化されたドラえもんはそんなことも訴えているかもしれないです。

映画ドラえもんで、みんなが団結してチームワークで協力しあっている点、たしかにこれはAIにはできないことだと思います。

個人的には、恐竜や異世界の人々など、大切な友達を守りたいというのび太の純粋な思いが、ジャイアンやスネ夫たちの共感を呼んで仲間の団結を生み出す一番の原動力であり、これがのび太の一番の魅力ではないかと思っています。

競争社会の現代は、勝ち組と負け組がはっきり分かれていますが、これを人間の身体にたとえると、頭(出来杉)と両腕(ジャイアン)と口(スネ夫)がそれぞれの優位性を主張して争っているようなものだと思います。

でも、一番大切な要素は、これらのバラバラになった身体の各部をまとめて1つの有機体として統合する心(のび太)であるように思います。

そして、この能力こそが、AIが一番苦手とする分野ではないでしょうか?

雑記ブログなので、毎回話題が変わり、ご期待にそえられないかもしれませんが、今後とも精進していきたいと思います。

貴重なご意見、ありがとうございました!

スネ夫は案外手先が器用ですよ、ロボットが自己修復、自己増殖自己進化の三大理論を得るまではまだまだ優位です。

出来杉が一番割を食ってのび太がリードするのは賛成ですね。

実は出来杉の致命的な部分は不測の事態に弱いことです、判断能力はAIの方が優れている上に、費用対効果で言えば単純肉体労働よりデータ解析の方が先に仕事を奪われます。

のび太最大の強みは、実のところ「しぶとさ」です。無人島サバイバルとか、どこでもすぐに眠れたりとか、射撃値が高かったりとにかく人間本来の生きる力が強い。

仰られてるのび太の「共感力」というのも自然の事象に対する観察眼から来てるもので世間で言う「人間力」のような上っ面の人間関係を作るようなものとは違う。

未知のものに対する好奇心の強さと危険に対する臆病さが共存してることも大きいです。

mars様

コメントありがとうございます。

> のび太最大の強みは、実のところ「しぶとさ」です。無人島サバイバルとか、どこでもすぐに眠れたりとか、射撃値が高かったりとにかく人間本来の生きる力が強い。

なるほど。たしかにのび太はしぶといですね。

無人島で年寄りになるまでたった一人で生活して救援を待つなど、普通の人間なら絶望するような状況でも生き抜く生命力は半端ではないです。

> 未知のものに対する好奇心の強さと危険に対する臆病さが共存してることも大きいです。

これも人間的な特性ですよね。

のび太は、出来杉のように理屈で考えず、原始的な本能に忠実に生きているからこそ、AIにない能力を発揮できるポテンシャルをもっているのかもしれません。

個人的には、のび太が「究極のAI」であるドラえもんと共存し、ドラえもんのもてる能力を最大限に引き出していることを考えると、のび太の生き方こそが、人間がAIと共存していくためのヒントを与えるのではないかと思っていたりもします。